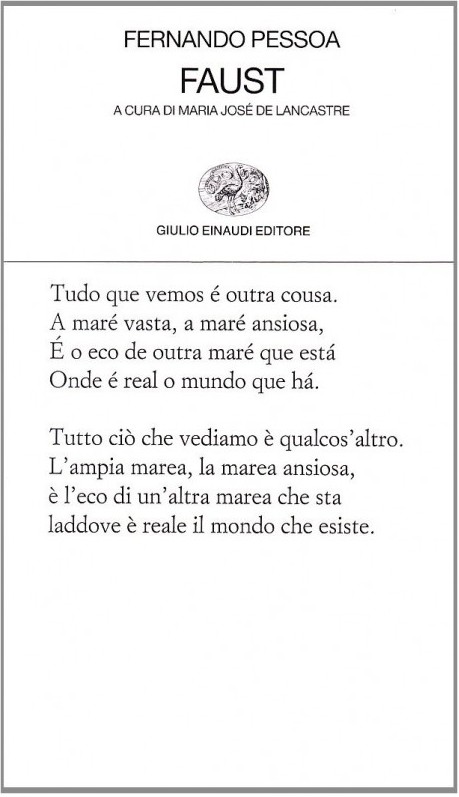

«Tutto trascende tutto ed è più o meno reale di quello che è»

Fernando Pessoa, Faust

La letteratura sembra essere ormai indocile alle classificazioni, a una strutturazione che la ricomprenda e la giustifichi all’interno di una visione totale sia del mondo, che del senso del fare umano, sia della produzione artistica in generale. E al di là delle analisi tecniche, delle recensioni stilistiche o di portata socio-politica, sembra quasi irrintracciabile attualmente una riflessione sulla portata dell’avventura letteraria, di questa esplicazione dell’anima del mondo riferita, come spesso richiedono i sistemi esplicativi, a un punto altro dal discorso e dalla pratica che li ricomprendono. Le strette riflessioni estetiche, o più ampiamente filosofiche, hanno percorso per decenni la strada dell’analisi, della parcellizzazione o della decostruzione di qualsiasi insieme di nozioni che avessero una valenza di Verità, e nel contenuto e nel merito, ma la pratica della scrittura letteraria prosegue, per altre tracce.

Scrisse Borges: «prosegue la storia universale:/le vie minuziose della morte nelle carie dentali,/la circolazione del mio sangue e dei pianeti». La scrittura di Borges: possiamo dire di essa non come di un sistema, di una Verità, ma come di una biblioteconomia, un repertorio finzionico che si raffronta incessantemente con la realtà del mondo e la possibilità di dirla con la traballante questione della Verità, con le voci di questa Verità. Percy B. Shelley affermò che «i poeti sono specchi delle gigantesche ombre che l’avvenire getta sul presente […] forza che non è mossa ma che muove. I poeti sono i non riconosciuti legislatori del mondo». Schopenhauer, nella prefazione alle oltre 1500 pagine del Mondo come volontà e rappresentazione scrive che tutto il suo lavoro non consiste che nell’elaborazione di un unico pensiero, ma che non ha trovato via più breve di quell’intero libro per metterlo a nudo. Borges non compilerà mai un grande volume, ma sembra tentare nella sua opera lo stesso percorso. Il complesso dei suoi lavori può rientrare a diritto nel novero di quelle che Franco Moretti chiama “Opere mondo”: l’idea può essere quella di un’economia-mondo – il concetto è ripreso da Braudel – letteraria, di un insieme di testi la cui portata può esser simile a quella di un testo sacro e la cui esegesi ci dà un probabile assetto assiologico e costitutivo del mondo in cui viene alla luce. Questa funzione la esercitano di solito i grandi testi religiosi, o le grandi opere filosofiche. Rispetto al maestro Schopenhauer, dal quale mutua con riconoscenza la consistenza fantasmatica dei fenomeni che correntemente chiamiamo Mondo, percorre tracciati simili ma con un’altra andatura – che ricorda tanto quella del Blind Pew, («Gli abbaiavano i cani dalle case, / se ne facevano beffa i ragazzi, / dormiva un sonno infermiccio e interrotto / nella polvere nera dei fossati. / Ma sapeva in remoti lidi d’oro / c’era suo un recondito tesoro […]») dell’amato Stevenson, col quale condivide in letteratura l’intollerabilità dell’inflazione del nervo ottico – e giunge ad esiti diversi: scrivere del mondo e sul mondo diventa uno scivolare continuo che lambisce quest’ultimo, lo suppone, ma non lo rende, non lo giustifica mai, mai raggiunge un grumo unico e ultimo; mai ne dà una chiarezza di senso, se non intuitiva, oppure, il che potrebbe essere la verità, lo rappresenta come tutto ciò appena scritto: non chiarezza, indecidibilità del riferimento, impossibilità di dire questa beneamata verità del mondo.

Borges fa dell’esegesi parola letteraria, portando il saggio allo status di opera finzionica, e la poesia a quello di meditazione filosofica. In una Parigi di oltre quarant’anni fa, tinta di un rosso che era anche il sangue delle ferite dei vecchi sistemi, Michel Foucault cesella un volume su Le parole e le cose, le prime di queste dicono che «questo libro nasce da un testo di Borges: dal riso che la sua letteratura provoca, scombussolando tutte le familiarità del pensiero – del nostro cioè: di quello che ha la nostra età e la nostra geografia – sconvolgendo tutte le superfici ordinate e tutti i piani che placano ai nostri occhi il rigoglio degli esseri, facendo vacillare e rendendo a lungo inquieta la nostra pratica millenaria del Medesimo e dell’Altro». Quando Daniel Dennett e Douglas Hofstadter organizzarono la loro collettanea sulla questione sostanziale ed epistemica dell’Io, pensarono a Borges come spunto per il loro volume e utilizzarono i suoi brani come spunti e intermezzi tra i vari contributi. Di come queste ed altre figliolanze siano accadute nella storia universale recente, crediamo che si debba al fatto che lo scrittore argentino, nella sua scrittura, non cessi di indagare per mezzo di proliferazioni e di sottrazioni – l’idea è di Maurice Blanchot – come l’arte poetica, o letteraria tout court, vada a relazionarsi con quella chiave del cosiddetto reale, a cui essa stessa appartiene, perlomeno in quanto manufatto, che viene correntemente detta verità. Scrive Blanchot:

«La letteratura non è un semplice inganno, è il potere pericoloso di andare, attraverso l’infinita molteplicità dell’immaginario, verso ciò che è. La differenza tra reale e irreale, l’inestimabile privilegio del reale è che la realtà è meno reale, non essendo altro che irrealtà negata, dissolta dall’energico lavoro della negazione e da quell’altra negazione che è il lavoro stesso. Proprio questo meno, sorta di scarnificazione e di assottigliamento dello spazio, ci permette di andare, con la felicità della linea retta, da un punto all’altro […]»

Prima che l’arte cominciasse a fare a pugni con l’estetica, la parola poetica, o letteraria, veniva inserita negli schemi veritativi totalizzanti il mondo, l’uomo, il Tutto: la scrittura come voce superba della Assoluta Verità. Porre che la Verità sia un Uno, Medesimo, resta problematico. L’artefice della parola letteraria è preso nel medesimo gioco: il problema si raddoppia. Crea, o estrae, il simbolo, ma si perde nel simbolo, o nella metafora. Il fatto poetico scompare e sempre si dà in un attimo in cui lo stesso composto scritto o è in fieri o è oramai per altro, qualcosa che trascina via la capitale del vero senza fissare alcun riferimento pieno ma solo fantasmato. Le coordinate del mondo diventano imprecise: o una implacabile successione temporale che l’oblio ci aiuta a sopportare e a deformare, o un’Eternità consolatoria ma finzionica; uno sguardo sulle topografie del mondo nella cui instabilità l’occhio non riesce ad identificare alcunché di reale, nemmeno l’occhio stesso che guarda.

Come nell’opera-Borges funzionano la letteratura, la parola e la sua voce riguardo al mondo: illustrare per accenni il «non mi ci raccapezzo ma può esser bello così», potrebbe essere lo scopo di queste righe.

Arte poetica

Borges dichiara in più di una pagina una certa distanza tra l’artefatto della produzione scrittoria e una qualsivoglia questione estetica: «Non possiedo un’estetica – scrive ne L’elogio dell’ombra – tali astuzie o abitudini non rappresentano un’estetica. D’altra parte non credo alle estetiche. In generale non sono che delle astrazioni inutili; cambiano per ogni scrittore e anche per ogni testo e non possono essere se non stimoli o strumenti occasionali» e che «un volume in sé non è un fatto estetico, è un oggetto fisico tra altri; il fatto estetico può occorrere quando esso viene scritto o letto». Una possibile teoria diventa oggetto metaforico che fa da filo narrativo di una composizione letteraria: la riflessione sull’arte di scrivere e sulla relazione tra parola letteraria e Verità non è più teoria che giustifica un testo ma viene presa come oggetto dello scritto stesso. Ne sono un esempio questi versi, presenti nella raccolta L’artefice intitolati “Arte poetica”:

Guardare il fiume ch’è di tempo e di acqua

e ricordare che anche il tempo è un fiume.

Saper che ci perdiamo come il fiume

e che passano i volti come l’acqua.Sentire che la veglia è un altro sonno

che sogna d’esser desto e che la morte

che teme la nostra carne è quella morte

di ogni notte, che si chiama sonno.Decifrare nel giorno o nell’anno un simbolo

dei giorni dell’uomo e dei suoi anni,

convertire l’oltraggio degli anni

in una musica, un rumore, un simbolo.Dire sonno la morte, nel tramonto

vedere un triste oro, è poesia,

che è immortale e povera. La poesia

torna come l’aurora e il tramonto.A volte nelle sere una faccia

ci guarda dal fondo di uno specchio;

l’arte deve essere quello specchio

che ci rivela la nostra stessa faccia.Raccontano che Ulisse, stanco di prodigi,

pianse d’amore nello scorger la sua Itaca

verde e umile. L’arte è quella Itaca

di verde eternità, non di prodigi.È anche come il fiume interminabile

che passa e resta e è cristallo di uno stesso

Eraclito incostante, che è lo stesso

ed è altro, come il fiume interminabile.

Ci sono tutte le topiche della tensione borgesiana: l’effetto primo della composizione letteraria è l’eternazione del quotidiano a metafora. La realtà inagguantabile, intravista – e già simbolizzata per mezzo di una visione più o meno eraclitea – comincia a sfuggire dal primo verso: niente può rimanere uguale a se stesso, nel senso che nessuna identità è riconoscibile nel corso del tempo, e anche di un eventuale tempo concreto posso perdere la traccia nel momento stesso in cui lo innalzo a schema di riferimento per poter catalogare e identificare alcunché. Sembra crearsi un circolo vizioso in cui ciò che può essere universale, e quindi Vero, diventa a sua volta oggetto e innesca un terribile gioco all’infinito. C’è una fuga, uno slittamento conoscitivo, oggetto e nome si raddoppiano e prolificano: «Sentire che la veglia è un altro sogno che sogna di non sognare»: c’è subito una simbolizzazione, e, di seguito, la riduzione a simbolo di alcunché che è già simbolo. Simboli sono il tempo, il volto, l’acqua; e poi il sogno, morte e sogno in un’annichilazione reciproca in moto perpetuo. Sembra a un tratto che l’arte trovi il suo attimo di verità, ma subito passa e si rifrange essa stessa come in uno specchio che non riesce a fermare un’immagine in movimento. C’è una continua dialettica, con un continuo movimento negativo di identificazione per differenziazione che non giunge mai a un rilevamento, a una verità ulteriore e allo stesso tempo ricapitolante il tutto: invece di chiarificare e vivificare la parola qui lavora, per dirla ancora con Blanchot, per sottrazione.

Pessoa dà principio al suo Faust ponendo che «Tutto è simbolo e analogia / il vento che passa, la notte che rinfresca […]». Lo stesso procedimento si attiva qui. Il maestro Schopenhauer bollò la volgarità del mondo fenomenico e J. L. B. accetta in parte questa riproposizione, ma contrariamente al primo non giunge mai a un sostrato che, per quanto terribile, possa giustificare o descrivere il mondo. L’unica cosa che resta è un susseguirsi di metafore: potrebbe la verità del mondo consistere eminentemente in ciò?

Della storia e della scienza

Borges alterna nell’uso il termine metafora al termine simbolo ed usa quest’ultimo con l’esplicita intenzione di inserire le produzioni metaforiche all’interno di una cosiddetta tradizione che diventa lo schema nozionale e relazionale affinché al discorso metaforico si possa attribuire un significato riconoscibile. Allora, inquadrata in questo modo, la parola letteraria sembra comunque dirci alcunché, per lo meno in rapporto allo schema di riferimento, alla tradizione semantica di cui fa parte, prescindendo da un’eventuale verità, altra dalla parola. Tutto questo discorso, lo potremmo allora leggere come uno schema che forse non ci dà la realtà di alcunché di semplice, di individuale, di irriducibile, ma che ci dà il Vero, una realtà totale nelle sue possibilità di articolazione, nella possibilità che una voce possa almeno parlare, ma con lo spettro che possa restare solo una voce. Lo schema rappresentativo si porta da se stesso. E allora posso provare a creare una verità, o a riconoscere o accettare una verità come creata, senza farne una questione di livelli ontologici per analogia.

Borges, rispetto a tutto ciò, trova un’altra complicazione: inserisce anche la questione di quale possa essere l’origine, o le origini, di tale schema, e della tradizione che lo legittima, per lo meno per quello che riguarda la letteratura: diventa il problema del diritto di poter parlare di “autore”, o creatore. L’eventuale occhio che vede il mondo, o la voce che ne parla, o la penna che lo plasma, diventano nella sua opera nient’altro che elementi dello schema. Il problema è complesso, e a questo accenno lo lasciamo.

Ne La sfera di Pascal si scrive che «forse la storia universale è la storia di alcune metafore». Come un’idea possa sussumere la verità del tutto viene esplorato attraverso un’unica immagine, o metafora, o simbolo, che è la metafora stessa. Da Senofane, passando per Giordano Bruno, e giungendo a Pascal, in questo brano inquisitorio del reale Borges prova a ricostruire un tratto della storia universale. Già c’è la forma di una predicazione analogica, che potrebbe essere uno dei meccanismi della metafora, e alla fine la considerazione sarà che “forse la storia universale è la storia dell’intonazione di alcune metafore” (siamo nel 1951, non ha ancora preso piede l’histoire evenementielle). C’è anche l’ipotesi che lo stesso discorso scientifico sia un’unica, interminabile e insoddisfacente metafora, niente più che letteratura. Per lo meno che rischi di sottostare a questo stesso meccanismo. Gli stessi sistemi scientifici peccano di incompletezza – Borges studia Russell – e rischiano di aver sempre la loro ragione fuori di essi stessi, in uno slittare, un differire progressivo in cui non ci si raccapezza più. Questa, Del rigore nella scienza, è un’altra pagina di letteratura, ma non solo:

«[…] In quell’Impero, l’arte della Cartografia raggiunse una tale Perfezione che la mappa di una sola Provincia occupava tutta una Città, e la mappa dell’impero, tutta una Provincia. Col tempo, codeste Mappe Smisurate non soddisfecero e i Collegi dei Cartografi eressero una Mappa dell’Impero, che uguagliava in grandezza l’Impero e coincideva puntualmente con esso. Meno Dedite allo Studio della Cartografia, le Generazioni Successive compresero che quella vasta Mappa era Inutile e non senza Empietà la abbandonarono alle inclemenze del Sole e degl’Inverni. Nei deserti dell’Ovest rimangono lacere Rovine della Mappa, abitate da Animali e Mendichi; in tutto il Paese non c’è altra Reliquia delle Discipline Geografiche.»

La stessa parola scientifica diventa inservibile. Il rimando continuo a uno schema esplicativo più ampio diventa uno slittamento, un differire non si sa se infinito, ma sicuramente indefinito, una ricapitolazione che non giunge mai alla verità.

Inoltre, la scienza fallisce nel dire il mondo, diventa finzione, una letteratura, e allora possiamo tornare alle pagine summenzionate, o ad altre, e il gioco vizioso si innesca da capo. Borges ironizza sul suo stesso procedimento scrittorio: «Finché uno scrittore si limita a narrare avvenimenti – scrive ne Il primo Welles – o a delineare le lievi oscillazioni di una coscienza, possiamo supporlo onnisciente, possiamo confonderlo con l’universo o con Dio; non appena scende a ragionare lo sappiamo fallibile».

Prova Borges continuamente a indagare e descrivere la possibilità di uscire oltre la metafora, di ovviare il tendere all’universale che sembra uno degli elementi del Proprio della letteratura, condizione per fare e farsi mondo e per circolare nel mondo. Lo prova dai primi scritti. Lo aveva già tentato indirettamente, con strategie stilistiche: introducendo l’Uomo della casa rosa, racconto di ambientazione gauchesca inserito nella Storia universale dell’infamia, scrive che «nel testo, che è di intonazione popolare, si noterà che ho intercalato alcune parole colte: viscere conversioni, ecc. L’ho fatto perché il guappo aspira alla finezza oppure (questo esclude l’altro, ma forse è la verità) perché i guappi sono individui e non parlano sempre come il Guappo, che è una figura platonica». Inghippo nell’inghippo, una dialettica che tende al vero e che ancora una volta non si conclude: la cifra stilistica tenta di scardinare il testo da una possibile verità universale, tentando di descrivere un personaggio che non sia riducibile a una topica, ma, mancando di riferimento, il prescelto individuo diventa una topica a sua volta, e il possibile singolo reale si perde di nuovo. Il tentativo di riacchiappare il reale era sempre in empasse.

A questo punto immaginiamo che Borges faccia un ultimo tentativo: prova a concentrarsi sulla possibilità che il suo pensiero si concentri su un oggetto, non in generale, ma un individuo preciso, di cui si possano dare tutti i tratti descrittivi possibili. Chiuso nel suo studio, pensa a una tigre.

L’altra tigre

La bestia prediletta dal nostro autore, la forza vitale portatrice dei colori cangianti che soli la sua parziale cecità gli permetteva di vedere chiaramente. È la traccia di un’altra poesia. Sono versi quelli che ci dicono che in una biblioteca Borges pensa a una tigre, non alla Tigre in generale, ma ad uno specifico individuo: la descrive nei dettagli dei suoi movimenti, nei particolari delle sue movenze e delle sue azioni, nella sua inconsapevolezza della memoria e del tempo, nella sua mancanza di coscienza che si sviluppa come insieme dinamico e sintetico di cronologie e geografie, che ancor di più la rende un singolo e non una specificazione di un genere: «non ha nomi il suo mondo né passato / né futuro, solo un istante certo». Ma si contrappone qui subito una distanza: la coscienza dell’autore, che pensa e scrive una tigre delle rive del Gange da un remoto porto dell’America del Sud la sera del 3 agosto del ’59. Una distanza si interpone: è di nuovo quella della parola dal reale, da una singola tigre in questo caso, e pensa che «la tigre dei miei versi / è una tigre di simboli e di tropi letterari / e di memorie di enciclopedia, / non la fatale tigre, funesto diamante / che, sotto il sole o la diversa luna, va compiendo in Sumatra o nel Bengala / il suo rito d’amore, d’ozio e di morte». Tenta di nuovo di contrapporre la vera tigre a quella dei suoi versi, a quell’essere quella tigre nient’altro che un oggetto del suo pensiero, un insieme di parole; «senonché questo nominarla / e immaginare quanto la circonda / la fa finzione d’arte e non creatura / vivente che cammini sulla terra».

Si potrebbe far qui un appunto all’impostazione della questione: Borges parte da una tigre che non percepisce direttamente, ma che è in qualche modo contenuto e forma del suo pensiero, un oggetto mentale, potremmo dire, riferito da parole, da un insieme strutturato di parole, evocative dal punto di vista dell’emozione poetica ma che non possono dare la realtà presente di un singolo individuo. Non parte dalla visione diretta della tigre, di quella tigre. Ma anche se fosse, il suo riferircela darebbe ancora una volta l’innesco a questo terribile inghippo scettico.

Potrebbe anche sentirne l’odore, ma quando la nomina la tigre disappare, e a questo punto si potrebbe non raccapezzarcisi più. Con buona pace di Shelley e di altri romantici, per lo meno nell’opera di Borges la parola letteraria non dà più forma alla realtà, non legifera sulla realtà, ma non fa altro che riproporre la posizione di una distanza che riproduce un insormontabile punto scettico tra la parola e una realtà che non è mai raggiungibile né ricapitolabile, supposta indecidibilmente in altro. Eppure questo gioco infinito prosegue. «Lo so, ma qualcosa / m’impone quest’avventura imprecisa, / antica e insensata, e io mi ostino / a cercare nel tempo della sera / l’altra tigre, quella che non sta nel verso».

Si rischia anche di non poter più scrivere neanche in forma dichiaratamente finzionica, del mondo. L’opera di Borges è l’opera dell’indicibilità del mondo. Ma continua a giocare all’infinito coll’illusione di questa insensata possibilità.