Per quanto possa apparire una circostanza singolare, alcuni tra i maggiori architetti italiani del secolo scorso continuano ancora oggi a essere più noti all’estero che non in patria. Il caso più vistoso è quello del caposcuola razionalista Giuseppe Terragni (1904 – 1943) che, soprattutto negli Stati Uniti, costituisce un vero e proprio oggetto di culto, come hanno attestato ripetutamente maestri come Philip Johnson (1906 – 2005) e Richard Meier (1934). Ma nell’elenco andrebbero ascritti, quanto meno, anche Gio Ponti (1891 – 1979) e Aldo Rossi (1931 – 1997)[1]. Con una vistosa differenza tuttavia, se si considera che Ponti è un astro in continua ascesa (basti pensare alle monografie e alle rassegne che gli vengono dedicate in svariati Paesi, ovvero ai valori da capogiro a cui vengono aggiudicati in asta gli oggetti di design da lui ideati, a cominciare dalle ben note porcellane déco prodotte dalla Richard-Ginori), mentre su Rossi sembra essere sceso un palpabile velo di trascuratezza.

In realtà, la fortuna rossiana conobbe un picco di autentica consacrazione internazionale con la grande mostra che il Beaubourg dedicò alla sua attività nell’estate 1991[2]. Quell’esposizione equivalse per Rossi a un’ulteriore consacrazione internazionale, non inferiore all’assegnazione, l’anno precedente, del Pritzker Prize, comunemente considerato una specie di Nobel dell’architettura[3]. E costituì altresì la conferma dell’eccezionale momento di fortuna che i progettisti italiani godevano all’estero, a cominciare da incontrastate capitali della cultura e della finanza internazionali. Nel trentennio intercorso da allora, la situazione è parecchio cambiata, e l’inclusione del nostro Paese nell’ambito delle archistar si è rarefatta ed è affidata soprattutto al nome di Renzo Piano (1937), che, nel celebre tandem con Richard Rogers (1933), era stato proprio il progettista della mastodontica macchina da esposizioni parigina; e, forse, a quello di Massimiliano Fuksas (1944). La mostra del 1991 ebbe tuttavia un sapore alquanto eccezionale, che non pochi – quanto meno tra gli addetti ai lavori – ancora ricordano. Innanzitutto grazie all’eleganza dell’allestimento (firmato da due stretti collaboratori di Rossi, Alberto Ferlenga e Massimo Scheurer) o alla varietà del materiale esposto: progetti, plastici, i formidabili disegni dell’architetto milanese (oggetto di un ricercato collezionismo privato; l’archivio privato dell’architetto, confluito nelle collezioni del MAXXI, dopo essere stato sottoposto ad inventario scientifico, fu oggetto di un’apposita mostra nel museo romano, nel 2004)[4]. Per terminare con le foto d’autore delle opere realizzate [in particolare evidenza quelle di Luigi Ghirri (1943 – 1992) (figg. 1-2)[5].

Insomma, un repertorio nutrito e intrigante che valeva a sottrarre l’esposizione parigina all’atmosfera alquanto monocorde e iniziatica, abitualmente riservata alle rassegne di architettura. Il suggestivo spazio espositivo era stato ideato sulla falsariga di una planimetria tale da evocare alla mente un appartamento articolato in ampi vani che si aprivano a destra e a sinistra su un corridoio centrale, destinato ad ospitare disegni e plastici. Una mostra che travalicava il significato di un’esposizione personale, una di quelle abitualmente consacrate ad un maestro riconosciuto dell’architettura contemporanea, per assurgere al ruolo di articolata riflessione sul destino delle nostre città, per lo più contraddistinte da contesti urbani fortemente storicizzati[6].

E non bastava: nell’atrio del Beaubourg, nello spazio destinato a vendere oggetti di design d’autore, andavano a ruba le celebri caffettiere postmoderne di Rossi; mentre i mobili di sua progettazione – la poltrona Parigi (fig. 3), le sedie Milano e Teatro, le credenze Carteggio e Convento – erano esposte con tutti gli onori, nella raffinata rue des Saints Péres, di fianco all’Académie Francaise. Questo rilievo riusciva tanto più significativo se si rifletteva alla circostanza che l’architetto milanese (che raggiungeva proprio allora quota sessanta), celebre in Germania, Stati Uniti, Giappone, lo era molto meno in Francia e specificatamente a Parigi, dove comunque si stava ultimando un cospicuo intervento di edilizia abitativa e commerciale ad immediato ridosso della Villette, al tempo unica architettura rossiana esistente in territorio francese, assieme al piccolo ma felicissimo museo d’arte contemporanea di Vassivière nel Limousin (fig. 4)[7].

Come ipotizzava Bernard Huet nel corso di una lunga intervista all’architetto, con ogni probabilità, proprio la mostra parigina dovette costituire l’occasione adatta per richiamare energicamente l’attenzione della cultura e della committenza francesi sul progettista italiano. Cui certo nocque – come ricordava Huet – il fatto di essere divenuto celebre dapprima grazie alla sua attività di saggista (il volume rossiano L’architettura della città[8], pubblicato nel 1966 in un momento di crisi particolarmente acuta della disciplina, avvilita da un funzionalismo esasperato, dalla banalizzazione dell’international style, dal carrierismo, era diventato un grosso successo editoriale internazionale). In secondo luogo, a motivo dei disegni, apprezzati come opere autonome e ricercati dai collezionisti, soprattutto americani, che gli avevano fatto raggiungere (in dollari) quotazioni a quattro zeri, insolite per fogli di architettura contemporanea. Solo in un terzo momento, Rossi si era affermato quale autore di edifici effettivamente realizzati, in calcestruzzo, pietra e mattoni; di architetto sottratto, insomma, al regno di Utopia.

Occorre difatti tener presente che la pubblica fama di Rossi, oltre beninteso agli ambienti ristretti degli addetti ai lavori, risale alla fine degli anni Settanta, con il fortunatissimo Teatro del Mondo, ancorato, alla stregua di un onirico faro natante davanti alla Punta della Dogana (in diretto dialogo con questa), in vista della basilica di San Marco a Venezia (fig. 5)[9]. E poi, via via, con opere realizzate e progetti rimasti allo stato di ideazione (però culturalmente operante), che vanno annoverati tra gli esiti più famosi e forse esemplari dell’architettura contemporanea: gli interventi berlinesi di Sudliche Friedrichstrasse e di Rauchstrasse; la sistemazione dell’area Fontivegge a Perugia; la ricostruzione del teatro Carlo Felice a Genova; il municipio di Borgoricco; il palazzo per uffici Aurora a Torino; l’ipermercato Centro Torri a Parma; l’albergo Il Palazzo a Fukuoka. Stante la presumibile prioritaria destinazione di questo testo, mi sarà concesso di sottolineare l’intervento umbro e perugino di Fontivegge, che veniva a risolvere un contesto urbano pubblico, in prossimità della stazione ferroviaria, rimasto fin lì consegnato al degrado di un insediamento industriale dismesso[10]. Piazza (interamente pavimentata in cotto e marmo), teatro (con la sua torre conica), fontana, edificio pubblico (denominato il Broletto, secondo la tradizione padana, destinato a ospitare gli edifici della Regione Umbria). Il complesso vive in un’aura metafisica forse più di ogni altra architettura rossiana e, peraltro, recepisce sapientemente il dislivello topografico di un contesto urbano complesso (figg. 6-7).

Una produzione, insomma, che andava facendosi nutrita con il passare degli anni, in contrasto singolare con l’esiguità del costruito della porzione iniziale dell’attività rossiana che, dal Monumento alla Resistenza a Cuneo alla piazza di Segrate, al Palazzo comunale di Scandicci, si configurava piuttosto come un insieme di affascinanti esercitazioni teoriche; o, per dirla in termini realistici, un repertorio cui hanno attinto a piene mani giovani architetti di ogni parte del mondo. “I miei progetti di concorso più belli – ha scritto Rossi – sono stati tutti regolarmente bocciati […] ed è ridicolo che questi stessi lavori costituiscano poi i modelli realizzati nella scuola e nella pratica”.

Una produzione che, con il passare degli anni, conobbe le sue incomprensioni, i suoi oppositori e detrattori. Così il nuovo cimitero di San Cataldo a Modena fu a lungo, duramente criticato. Il tema era delicato, dopo l’entrata in crisi del modello cimiteriale neoclassico, e con il rischio di forzature ideologiche, cominciando dall’assenza di simboli religiosi (figg. 8-9)[11]. “La costruzione cubica con le sue finestre regolari ha la struttura di una casa senza piani e senza coperture, le finestre sono senza serramenti, tagli nel muro; essa è la casa dei morti, in architettura è una casa incompiuta e quindi abbandonata. Quest’opera incompiuta e abbandonata è analogica alla morte”[12].

Da parte sua il quotidiano milanese Il Giornale, ancora sotto la direzione montanelliana, aveva condotto una polemica altrettanto dura contro il cubo rossiano di Piazzetta Manzoni a Milano (fig. 10)[13].

Una produzione, poi, costantemente improntata ad uno stile fortemente personale, inconfondibile, oltremodo rigoroso, seppure di sorprendente semplicità compositiva (fig. 11)[14]. Singolarmente ridotto è l’abaco dei termini, degli stilemi che ricorrono nel linguaggio di Aldo Rossi: il portico, il ballatoio, le finestre quadrate, le colonne, il cubo, la sfera, quest’ultima probabile omaggio a Etienne Louis Boullée (1728 – 1799), architetto della Rivoluzione, di cui Rossi aveva tradotto e introdotto il celebre testo teorico Architettura. Saggio sull’Arte (Marsilio, Padova 1967). La questione assume grande rilevanza in quanto il celebre storico dell’arte austriaco Hans Sedlmayr (1896 – 1984) aveva voluto individuare proprio nelle architetture utopistiche di Boullée e di Claude-Nicolas Ledoux ( 1736 – 1806) la scaturigine di quelle che aveva definito, con sigle fortunate, La perdita del centro e La rivoluzione dell’arte moderna, formule e prospettiva contro cui Rossi aveva, pubblicamente e per tempo, preso posizione in un suo testo del 1958[15].

“Credo […] – scrive Rossi – senza tradire me stesso, di poter affermare ancora, guardando ogni mio progetto: ‘E’ strano come io somigli a me stesso’. […] Questa somiglianza è più evidente nel ripetere quotidiano, nell’amare gli oggetti, i frammenti e le ferite, l’impossibile quotidiano del mestiere, il perseguire con tutti i sistemi o tecniche, la perfezione di un sistema dove alla fine i frammenti si dovrebbero ricongiungere”[16].

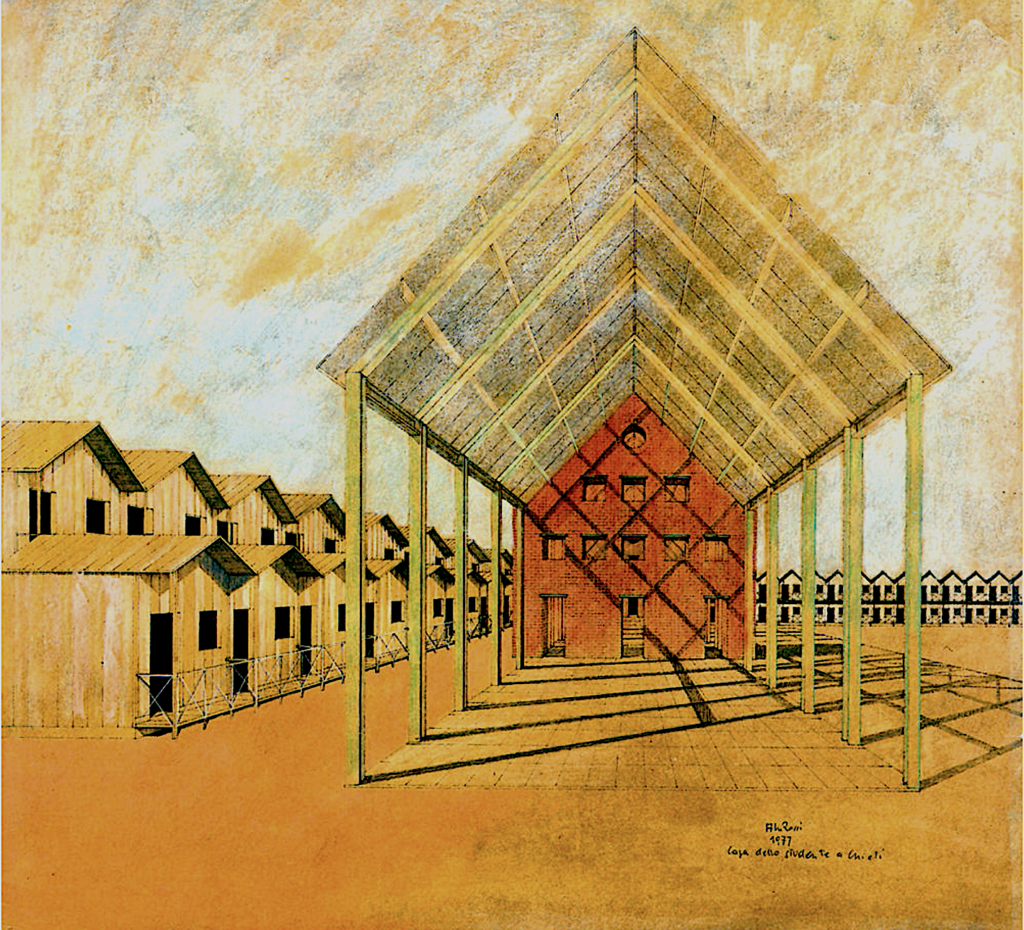

Senza dimenticare l’ambito delle fascinazioni adolescenziali, a cominciare dalla Cabina dell’Elba[17](fig. 12), reminiscenza che è, tra l’altro, elemento generatore di un progetto, seppure non realizzato, carissimo all’architetto, la Casa dello studente di Chieti[18](fig. 13).

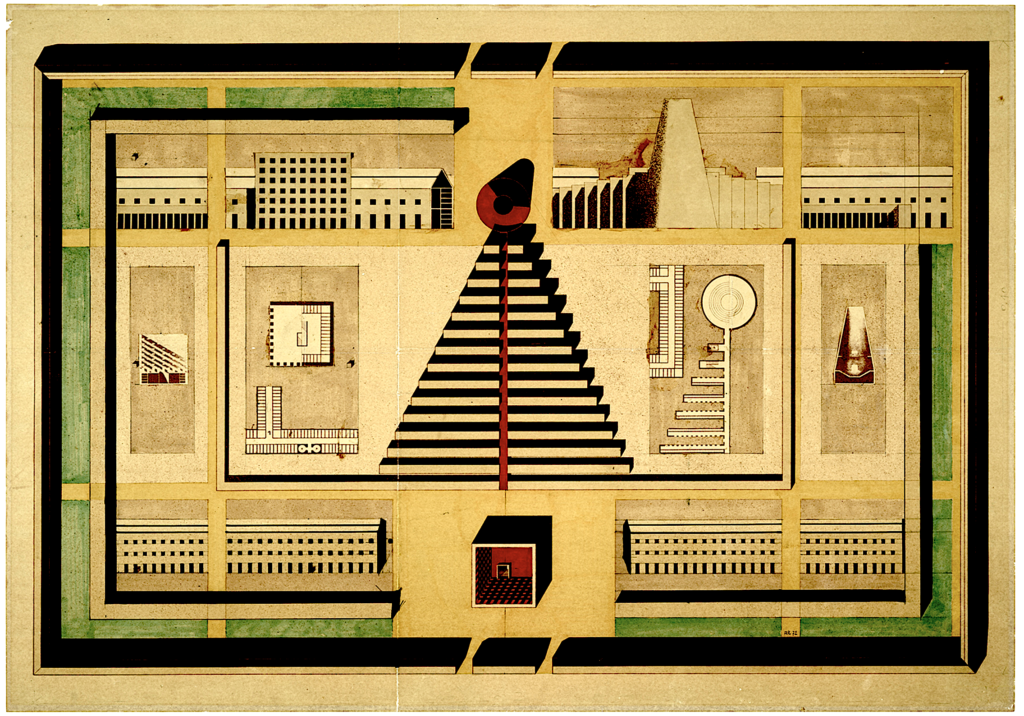

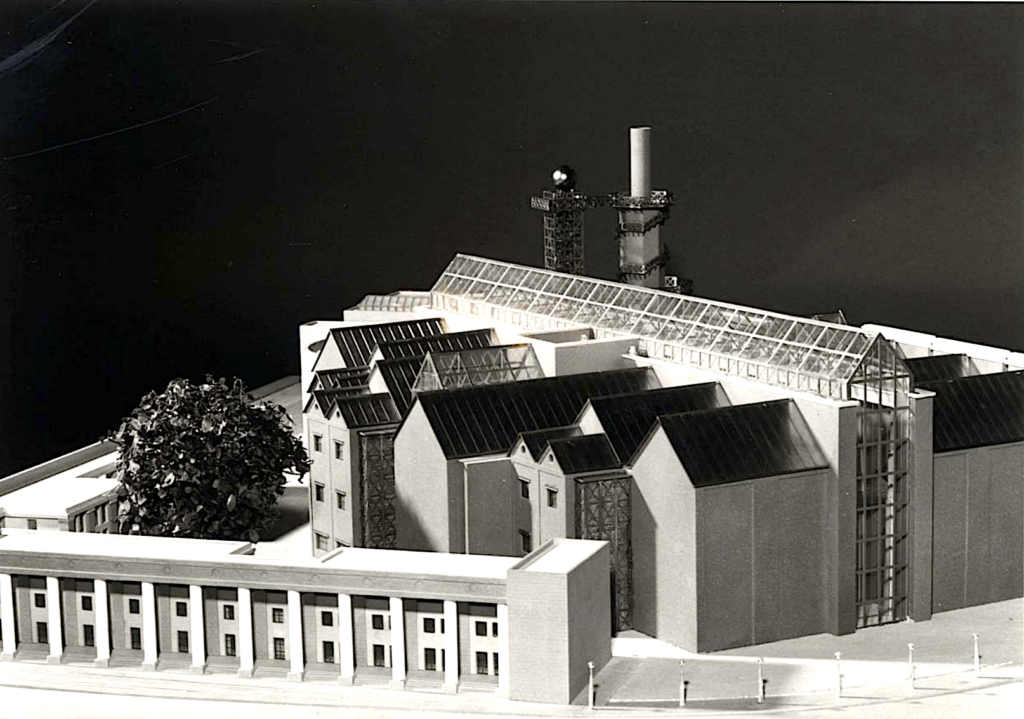

Né sarà dato stupirsi dell’emergere di elementi scopertamente autobiografici nel suo linguaggio: “Non esiste arte – afferma Rossi – che non sia autobiografica”; e neppure provare meraviglia per un procedimento compositivo fondato sul continuo assemblaggio dei pochi elementi formali cui si è accennato: “In questa ripetizione […] forse sta l’arte e con lei naturalmente l’architettura”. Eppure, a ben vedere, tale apparente semplicità rischia di divenire fuorviante: Rossi è architetto quant’altri mai nutrito di storia, basti riandare col pensiero allo straordinario progetto vincitore del concorso internazionale per il Museo di Storia Tedesca a Berlino (fig. 14), con probabilità, vertice qualitativo dell’intera produzione rossiana (con il richiamo a Schinkel e ai paramenti del ”mattone tipico della vecchia Berlino e le fasce di maiolica blu e gialla”)[19].

E, soprattutto, Rossi è uomo coltissimo, dalle sconfinate letture (in gioventù gli veniva anzi rimproverato un eccesso di cultura libresca) e dalle curiosità intellettuali che spaziavano dal teatro, al cinema, alle arti visive. Con una particolare attenzione per le architetture della “via italiana al Moderno” degli anni Trenta e al, cronologicamente antecedente, repertorio pittorico metafisico: Giorgio de Chirico (1888 – 1978), Mario Sironi (1885 – 1961), Carlo Carrà (1881 – 1966), Giorgio Morandi (1890 – 1964), Felice Casorati (1886 – 1963) cui veniva riconosciuto implicitamente un rango primaziale; ma altresì l’iperrealista Hopper (1882 – 1967), che sembravano tutti interpretare (e amplificare) quel senso di fissità senza evoluzione che era particolarmente congeniale all’architetto lombardo.

Questi, d’altro canto, amava l’attività di scrittura, era un affabulatore: “Mi capita di essere felice di scrivere, più felice che di disegnare o di concepire progetti, come se scrivere fosse più prossimo al pensiero”. E lo faceva in modo realmente suggestivo, facendo ricorso a grande forza evocativa, come può rendersi conto il lettore dell’Autobiografia scientifica, uscita in lingua originale solo dopo essere apparsa nel 1981 negli Stati Uniti ed essere stata tradotta in spagnolo, giapponese, tedesco, francese.

“Amavo l’assestamento del Pantheon descritto nei libri di statica; la crepa imprevista, un crollo visibile ma contenuto dà una forza immensa all’architettura perché la sua bellezza non poteva essere prevista […] Forse solo questo mi interessava nell’architettura […] una forma precisa che combatteva il tempo fino ad esserne distrutta”.

Moderno o postmoderno, Rossi? Fulminante la risposta a un giornalista che l’aveva interrogato in merito: “No, non sono mai stato postmoderno, perché non sono mai stato moderno”. In effetti, contro il Movimento moderno, o meglio: contro le sterili secche del modernismo – dato che egli ha sempre ascritto tra i suoi maestri Adolf Loos (1870 – 1933) e Ludwig Mies van der Rohe (1886 – 1969) – la polemica di Rossi è stata precoce e perentoria. Al Movimento moderno egli ha costantemente addebitato il disinteresse per il contesto storico e culturale; la cesura della continuità, del vitale innesto nella storia della disciplina; l’attitudine, in fondo borghese, che ne sottende l’ideologia.

“A me sembrava che l’architettura moderna, così come si presentava, era un insieme di nozioni vaghe, dominate da una sociologia di seconda mano, di un inganno politico, di un cattivo estetismo”. Suscitando scandalo, già negli anni Cinquanta e Sessanta, Rossi rivendicava le valenze positive dell’architettura staliniana, quella capacità di fare città, che era invece assente in tanta architettura modernista, a cominciare dalla ripetitività fattasi invalicabilmente noiosa dell’International Style.

Diceva ancora: “Ai lunghi corridoi degli schemi tipologici del movimento moderno, contrapponevo i lunghi corridoi delle case lombarde”. E ancora: “Tutto calcolato, il libro di Argan su Gropius era un bel romanzo, ma non si occupava dei fatti”.

E dell’architettura hi-tech cosa pensava Rossi? “La tecnica deve sempre essere la tecnica di ciò che è possibile e non una falsificazione del futuro”: una buona dose di scetticismo, dunque. Ma guai a scambiare queste scelte per un’opzione passatista; solo uno sciocco potrebbe fraintendere così trivialmente un architetto che aveva scelto a proprio cartiglio araldico una poetica, ma inequivoca immagine di Walter Benjamin (1892 – 1940): “Uscire dalla nostra conchiglia per ascoltare il suono del mondo, del nostro secolo”.

Aldo Rossi muore a Milano il 4 settembre 1997. La fisica scomparsa comporta fatalmente un appannamento di pubblica visibilità, anche perché gli indirizzi prevalenti della disciplina sembrano ormai privilegiare differenti direttrici. Oltre che alle architetture, la memoria di Rossi è affidata ai tre imponenti volumi dell’Opera completa, curati da Alberto Ferlenga per la casa editrice Electa[20].

[1] Nel 2005 gli eredi Vera e Fausto Rossi hanno costituito la “Fondazione Aldo Rossi”, con la direzione scientifica di Germano Celant, che conserva, tutela e gestisce l’archivio fotografico e il catalogo delle opere: https://www.fondazionealdorossi.org.

[2] Aldo Rossi par Aldo Rossi, architecte, commissaire Alain Guiheux, Galerie du Cci, Centre Georges Pompidou, Paris (26 giugno – 30 settembre 1991).

[3] https://www.pritzkerprize.com/laureates/1990

[4] L’archivio personale di Aldo Rossi è stato acquisito dallo Stato nel 2001. Cfr. E. Terenzoni (a cura di), Aldo Rossi. L’archivio personale – Inventario, Archivi di Architettura, MAXXI architettura, Roma 2004.

[5] Cfr. P. Costantini, Luigi Ghirri – Aldo Rossi, Electa, Milano, 1996. Alcune immagini online: https://archivioluigighirri.com/artworks/per-aldo-rossi.

[6] Regesto delle opere di Aldo Rossi: http://www.maxxi.art/sezioni_web/aldo_rossi/aldo%20rossi/immagini/regesto%20opere.pdf

[7] http://www.ciapiledevassiviere.com/

[8] Cfr. A. Rossi, L’architettura della città, Padova 1966.Sulla scrittura e la fortuna editoriale di questo libro: Aldo Rossi, la storia di un libro. L’architettura della città, dal 1966 ad oggi, a cura di F. De Maio, A. Ferlenga, P. Montini Zimolo (ultime edizioni: Il Saggiatore, Milano 2018; Quodlibet, Macerata 2011).

[9] Cfr. M. Brusatin e A. Prandi (a cura di), Aldo Rossi: Teatro del mondo, Venezia 1982; https://www.fondazionealdorossi.org/opere/1970-1979/teatro-del-mondo-venezia-1979/

[10] https://www.fondazionealdorossi.org/opere/1980-1989/edifici-pubblici-teatro-e-fontana-zona-fontivegge/

[11] Cfr. E. J. Johnson, What Remains of Man-Aldo Rossi’s Modena Cemetery in “Journal of the Society of Architectural Historians”, 41, 1982, pp. 38-54.

[12] Cfr. G. Braghieri, Aldo Rossi, Zanichelli, Bologna 1989, p. 44.

[13] https://it.wikipedia.org/wiki/Monumento_a_Sandro_Pertini; https://www.fondazionealdorossi.org/opere/1980-1989/monumento-a-sandro-pertini/

[14] In occasione della mostra modense del 1983 che presentava disegni, oli e acquarelli riguardanti il concorso per il Nuovo Cimitero di San Cataldo, Aldo Rossi ideò la “Macchina modenese”, una costruzione alta sette metri, realizzata in legname da cantiere dipinto, che potesse restituire in modo chiaro il significato culturale e simbolico della sua architettura. Il disegno che servì per impostarne la costruzione, è conservato nella Fondazione Modena Arti Visive. https://www.fondazionealdorossi.org/opere/1980-1989/monumento-a-sandro-pertini/

[15] Cfr. A. Rossi, Una critica che respingiamo, in “Casabella-Continuità”, 219, 1958, pp. 33-35.

[16] Cfr. A. Rossi, Frammenti, in A. Ferlenga (a cura di), Architetture 1959- 1987, Milano 1987, p. 7.

[17] https://www.fondazionealdorossi.org/opere/1980-1989/armadio-cabina-dellelba/

[18] Chieti, concorso a inviti per la Casa dello Studente (1976), progetto con Gianni Braghieri e Arduino Cantafora.

[19] https://www.fondazionealdorossi.org/opere/1980-1989/progetto-di-concorso-per-deutsches-historisches-museum/

[20] A. Ferlenga, a cura di: Aldo Rossi Architetture, 1959-1987, Milano 1988; Aldo Rossi Architetture 1988-1993, Milano 1993; Aldo Rossi opera completa 1993-1996, Milano 1996.

Carlo Fabrizio Carli, critico dell’arte e dell’architettura contemporanee, oltre ai numerosi scritti ed esposizioni, ha curato il “Premio Michetti”, il “Premio Vasto”, la “Triennale d’arte sacra” di Celano e il “Premio Termoli”, la Biennale d’Arte Sacra di San Gabriele.