In Umbria, come in tutta Italia, l’agricoltura biologica è cresciuta. Un aumento di operatori e superfici dall’entrata in vigore del regolamento europeo, che ha avuto qualche incertezza nei primo decennio 2000, per politiche regionali poco lungimiranti ma che dal 2012 sta avendo uno sviluppo imponente, legato alla crescita della domanda e al contemporaneo acuirsi della crisi dei prezzi, dell’agricoltura convenzionale. Una crisi ormai strutturale, la cui analisi esula dagli obbiettivi di questo articolo, che merita però qualche seria riflessione perché la parola “crisi”, la sento pronunciare in tutti i contesti da quando, oltre 40 anni fa, ho iniziato a frequentare l’ambiente, iscrivendomi alla facoltà di agraria di Perugia.

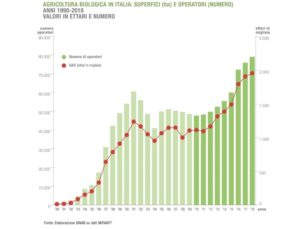

A livello nazionale, gli ultimi dati forniti dal MiPAAF tramite SINAB (Sistema di Informazione Nazionale sull’Agricoltura Biologica) relativi al 2018 danno un ulteriore aumento della SAU (Superficie Agricola Utilizzata) a bio, arrivata a poco meno di 2 milioni di ettari, circa il 16% della SAU nazionale, con un numero di operatori che arriva a sfiorare gli 80.000, cioè oltre il 6% delle aziende agricole totali. Dato questo che, oltre a certificare la crescita del settore, evidenzia anche come la superficie media delle aziende biologiche sia mediamente più grande di quelle convenzionali, attestandosi nel 2017 a 25 ettari di media. A questo si deve aggiungere che diverse ricerche, evidenziano come, rispetto al convenzionale i conduttori hanno un livello più alto di istruzione, così come è più alta la presenza di imprenditrici donne.

L’Umbria risulta in linea con i dati nazionali avendo una SAU condotta con metodo biologico di oltre 45.000 ettari, avvicinandosi così al 15% dela SAU totale e registrando una superficie aziendale media di 35 ettari, quindi superiore alla media nazionale. Gli operatori sono quasi 2000, all’interno dei quali sta crescendo la percentuale di trasformazione aziendale (360), mentre quasi 200 sono le aziende di trasformazione e 10 gli importatori.

Le colture più gettonate, oltre le colture foraggiere, sono i cereali per quasi 1600 ettari, le leguminose da granella intorno ai 700 ettari, l’olivo che supera i 5600 ettari e la vite che raggiunge i 1000, con uno sviluppo notevole sostenute dalle tendenze di mercato che abbiamo visto di recente al Vinitaly, dove il vino bio l’ha fatta da padrone. Da segnalare poi gli otre 1300 ettari di ortaggi certificati. Un dato impensabile fino a solo qualche anno fa, visto che nel 2011 gli ettari a ortive erano solo poco più di 300. Anche i produttori umbri iniziano a rispondere alla domanda dei consumatori alla ricerca di ortaggi bio e locali, in una regione in cui la produzione orticola era stata cancellata dal tabacco, soprattutto nelle poche zone vocate. Ancora molto indietro la frutticoltura di poco superiore ai 200 ettari. Ancora poco sviluppato il settore zootecnico o meglio, presente ma non certificato all’interno delle aziende bio, perchè praticamente dimenticato dai PSR, nonostante la domanda di uova, latte, carni, formaggi e trasformati bio, stia caratterizzando il cambio di tendenza dei consumatori.

Di chi è il merito di questa crescita? Non ci sono dubbi, è tutto merito dei consumatori che hanno modificato comportamenti e modelli di consumo, orientandosi verso il bio alla ricerca di garanzie e salute anche per l’ambiente; in molti casi spaventati dai dati, per esempio, sulla crescita esponenziale della presenza dei pesticidi nelle acque profonde e superficiali forniti dall’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), o sulla contestata classificazione di probabile cancerogeno del glifosate, il diserbante più utilizzato al mondo, dichiarato “probabile cancerogeno” dallo IARC (Agenzia Internazionale dell’OMS, per la Ricerca sul Cancro).

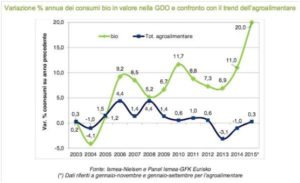

Certamente non per merito della politica, che si ostina a tenere in secondo piano l’unico comparto del settore che cresce, insieme alla quota di mercato arrivata ad un più 20% solo nella GDO (Grande Distribuzione Organizzata). Esempio lampante i PSR (Programma di Sviluppo Rurale) che, salvo rare eccezioni e l’Umbria non lo è, non stanno funzionando, sostanzialmente per eccesso di burocrazia e gravi errori di programmazione. Basti pensare alla definizione dell’attuale programmazione in cui, quasi tutte le Regioni hanno messo, sulla misura 11, dedicata al biologico, poste totalmente insufficienti a coprire quel trend di crescita del bio che tutti gli studi, le statitische e le ricerche di mercato confermavano da tempo e, in molti casi, addirittura insufficiente anche a garantire lo status quo.

L’Umbria brilla in questa classifica di scarsa lungimiranza, avendo messo sulla misura per il bio, solo il 3,7% dei fondi avendo nel 2013 una SAU bio molto vicina al 9%.

Così per la prima volta abbiamo saltato un bando e ci saranno graduatorie, cioè aziende non finanziate, col dilemma se privilegiare chi entra oggi o chi ha resistito e conferma la domanda.

A questo possiamo aggiungere che è la terza legislatura che non riesce a licenziare una legge quadro sul biologico; che i bandi del Ministero per la ricerca in agricoltura biologica sono stati fermi per oltre due anni e quando fatti, per altro con criteri pedestri, non sono ancora uscite le graduatorie di assegnazione; che c’è una modifica concordata nel tavolo tecnico per il bio per il “decreto rotazioni” inspiegabilmente tenuta nei cassetti degli uffici che non riescono a comprendere la differenza tra cicli colturali e colture principali; un decreto controlli fatto dal Ministro Martina a fine legislatura che non risolve, anzi acuisce i problemi del sistema di controllo; che il nuovo regolamento europeo sta scrivendo i decreti attuativi “all’insaputa” di qualsiasi Governo si avvicendi.

Intanto il mercato continua a crescere con un trend a 2 cifre, diventando così interessante da far modificare le strategie di mercato della GDO e dei grandi marchi, prima alla ricerca di strategie di comunicazione che non “sporcassero” il loro nome con la parola bio, poi travolti dalle scelte dei consumatori che li hanno costretti ad accellerare, per non perdere il treno, tanto che oggi troviamo tutta la GDO e i discount con prodotti a marchio e sui banchi Barilla Bio, Granarolo Bio, Fileni Bio o un marchio nato per l’ortofrutta da agricoltura integrata, costretto a trasformarsi in Bio come Almaverde.

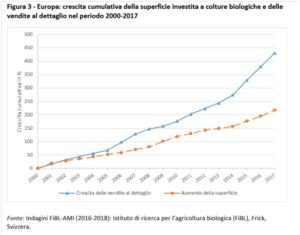

Una crescita così imponente è continuamente citata e resa visibile anche solo guardando le pubblicità in televisione ma va guardata con attenzione. La crescita delle superfici prima raccontata, non regge comunque la domanda, aprendo così la forbice all’interno della quale si colloca l’impostazione. Non a caso nella crescita si registra anche l’aumento del 15% di chi importa prodotti, soprattutto da paesi terzi, rischiando l’ennesima occasione mancata, nell’orientare le produzioni verso il mercato.

Anche se il mercato cresce e i produttori si sono abituati a fare i conti con l’incapacità politica e i disastri dell’organismo pagatore AGEA; i consumatori non sono più influenzabili da dichiarazioni vecchie, a scientifiche e ripetitive che la Senatrice Cattaneo o il De Fez di turno, periodicamente propinano in ossequio ai loro dante causa e i giornali pubblicano a garanzia dei loro maggiori inserzionisti, serve un cambio di passo importante anche per evitare che in nome del mercato si cancellino tutti i valori legati al metodo biologico.

Chi produce non ha a fianco tecnici preparati perché non esiste una scuola di biologico italiana. Sono praticamente assenti nelle università lauree, corsi, master di agricoltura biologica, così come nelle scuole superiori non ci sono insegnamenti dedicati e quel che più è grave, manca la ricerca a sostegno della produzione. Affermazione questa che risponde anche a chi speculativamente dice che il bio produce poco e non sfama il mondo.

Esempio emblematico e esplicativo del corto circuito della scienza sono le sementi. Chi fa biologico utilizza materiale genetico selezionato per rispondere agli input chimici che il metodo per scelta e per regolamento non utilizza. Il mercato dei semi è controllato per quasi il 70% dalle stesse multinazionali che controllano il mercato dei pesticidi, quindi certamente non interessate a produrre varietà resistenti alle avversità o capaci di avere portamenti competitivi con le infestanti.

Non a caso si sta sviluppando all’interno del mondo bio, un grande filone di lavoro su la selezione partecipata e l’adattamento dei semi ai diversi microclimi invertendo due concetti cardine del mondo sementiero. Il primo è che ricerca produce una semente e la porta sul territorio tramite la rete di venditori; la ricerca chiede ai produttori di cosa hanno bisogno, seleziona varietà e le fa valutare da chi le dovrà utilizzare. Il secondo è che una varietà per essere iscritta al registro varietale e, quindi, essere commercializzata deve essere omogenea, cioè tutta uguale a se stessa e stabile, cioè che se riprodotta è uguale al seme madre. La biodiversità, principio cardine su cui si fonda il metodo biologico non può essere né omogenea né stabile.

C’è ancora tanta strada da fare e un margine di crescita grande che sarà colmato quando cadrà l’ottuso ostracismo verso un metodo di produzione che realizza prodotti sani e buoni per chi li mangia, per l’ambiente in cui sono coltivati e per la salute di chi lavora.

Vincenzo Vizioli, agronomo, si è laureato all’Università di Perugia nel 1982. Consulente per le aziende biologiche, è componente del tavolo tecnico consuntivo per il biologico presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Inoltre è componente del Comitato direttivo federale di AIAB (Associazione italiana per l’agricoltura biologica), di cui è stato più volte presidente, ed è attualmente presidente della FIRAB (Fondazione Italiana per la Ricerca in Agricoltura biologica e Biodinamica). Ha partecipato alla commissione nazionale cos’è biologico per definire gli standard produttivi fino all’entrata in vigore del Regolamento CEE 2091 del 92.