1. Durante il tardo Medioevo l’esperienza politica delle città libere del centro-nord d’Italia – e Perugia tra queste – costituì uno straordinario laboratorio di convivenza civile e di originali dinamiche istituzionali.

La narrazione storiografica otto-novecentesca, che ha contrapposto le virtù di quelle esperienze di governo ai vizi dei poteri signorili che le soppiantarono (in alcuni casi in continuità con il predominio oligarchico che segnò il crepuscolo delle forme di potere cittadino-repubblicano), avrà forse ecceduto in enfasi pedagogica[1], ma ha focalizzato dati storici oggettivi, caratteristici di quella fase della vita civile italiana: il rispetto delle libertà individuali, la promozione e il governo del bene comune (inteso come interesse e prosperità dell’intera civitas), l’impero della regola maggioritaria nelle procedure collegiali[2], la giustizia amministrata sotto l’egida della legalità; non ultima, l’apertura alla partecipazione politica delle classi inferiori, la cui ascesa le ‘tirannie’ signorili furono chiamate a contenere. Un’ascesa – mi piace sottolinearlo – che tra i suoi canali elettivi, oltre all’economia produttiva, aveva scelto e privilegiato la cultura: nell’età d’oro degli Studia universitari, che coincide con quella delle ‘città-Stato’[3], l’opinio communis dottrinale sulla prevalenza della dignitas del sapere sulla nobiltà del sangue aveva senz’altro contribuito a promuovere la partecipazione delle forze popolari alla vita della comunità[4].

Certo, i Comuni cittadini medievali, che presero forza e autonomia dalla Pace di Costanza (1183) assumendo coralmente la fisionomia di ordinamenti repubblicani e legalitari, non riescono ad apparire a noi – che abbiamo alle spalle le Rivoluzioni borghesi, le Dichiarazioni dei diritti, le Carte costituzionali ‘liberali’ e ‘sociali’ – come un vero modello di società inclusiva e democratica, dato che il loro telaio costituzionale poggiava pur sempre sulla disuguaglianza degli status individuali e corporativi. Tuttavia, non può essere disconosciuto che quel pezzo di storia politica ‘nazionale’ abbia generato valori e pratiche istituzionali, che solo secoli dopo avrebbero ricevuto valorizzazione e traduzione in standard di civiltà giuridico-politica. Ho in mente le pagine di Carlo Cattaneo (e, ancor prima, quelle del ginevrino Sismonde de Sismondi), che proprio dall’esperienza delle repubbliche cittadine del Medioevo italiano aveva dipanato il filo rosso che conduceva alle idealità del nostro Risorgimento[5].

2. Quell’universo di valori istituzionali era peraltro già nella coscienza e nell’immaginario dei contemporanei. Le pagine trecentesche parlano chiaro: se il regime comunale si fondava sulla partecipazione dei cittadini, sul principio elettivo, sull’alternanza dei governanti e sulla discussione pubblica, quello signorile si nutriva di discrezionalità e di poteri arbitrari e vitalizi[6]. L’antagonismo tra le due opposte visioni della convivenza e del rapporto tra potere e società era irriducibile: da un lato, la libertà esercitata nell’osservanza della legge; dall’altro, l’autorità legibus soluta; da un lato il bene comune, dall’altro l’interesse personale; da un lato la legalità, dall’altro l’abuso e la corruzione; da un lato la repubblica, dall’altro la tirannide.

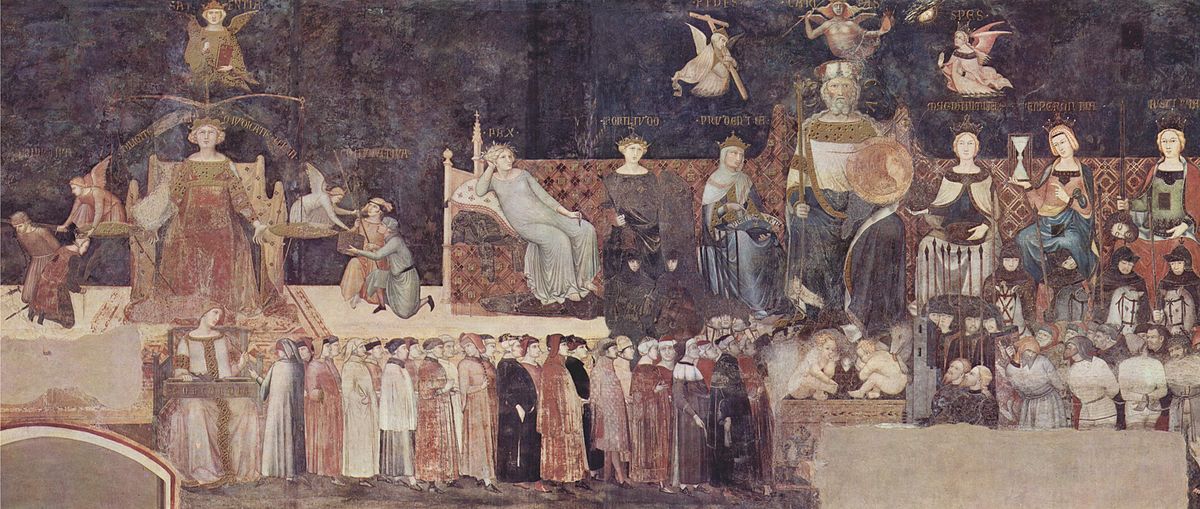

L’antitesi era già talmente incisa nella coscienza e nella lucida immaginazione degli uomini medievali, da fruttare le potenti rappresentazioni iconografiche che tutti conosciamo. La più emblematica delle quali è il ciclo pittorico profano del Buon e del Cattivo Governo (1338-39) approntato da Ambrogio Lorenzetti nella Sala della Pace del palazzo pubblico di Siena, dove si riuniva il collegio governativo dei Nove[7]. Nella gigantesca, impressionante simbologia affrescata dal pittore senese sulle tre pareti di quel palazzo, l’allegoria negativa del malgoverno è incarnata dal Diavolo in trono contornato dai vizi del potere pubblico – Crudeltà, Discordia, Guerra, Frode, Ira, Avarizia – e contrapposta al suo controvalore politico: il Commune civitatis/bonum commune (l’identità di sostantivo e aggettivo rende bene l’identificazione tra l’istanza comunitaria e l’interesse del potere pubblico, tra «bonum commune» e «bonum» del Commune), rappresentato da Sapienza divina, Giustizia (alla cui corda il Comune è legato), Pace, Concordia, Generosità, Virtù cardinali e teologali.

La drastica antitesi semantica dice chiaro che i modi di governo possibili sono due: uno indirizzato al bene comune, l’altro alla tirannide. La traduzione di questa alternativa nel linguaggio del diritto è altrettanto netta: la virtù politica s’identifica con la legalità; il vizio politico con l’arbitrio del potere pubblico. La virtù politica è tutta assorbita da una maiestas nuova, che non è più quella del Principe, ma della Legge: della legge, beninteso, in quanto espressione della volontà collegiale, assembleare, ‘generale’; della legge, che postula una sovranità diffusa e partecipata. Il vizio politico è tutto nel suo opposto: nell’ingiustizia che deriva dall’illegalità dei contegni abusivi del potere pubblico.

La funzione didascalica di queste rappresentazioni iconografiche era diretta, parlava dalle pareti del palazzo, perché voleva ispirare e guidare verso il giusto la condotta dei governanti nello spazio stesso entro il quale essi assumevano decisioni per la comunità. Una funzione didascalica analoga a quella che nei secoli dell’età moderna svolgeranno i dipinti affissi nelle aule delle corti giudiziarie delle Fiandre, lì esposti per ammonire il pubblico dei processi dalle conseguenze dei reati e i giudici dalle conseguenze della loro perniciosissima corruzione: per tutti valga il terrificante Giudizio di Cambise di Gérard David (1498), oggi conservato nel Groeningemuseum di Brugge e di recente al centro dell’affascinante mostra intitolata «L’Arte del Diritto»[8].

3. La tradizione dottrinale che sosteneva la pratica del bonum commune si manteneva nella scia di un pensiero risalente e già più che solido rispetto alla sua rielaborazione e al suo adattamento all’universo politico del Medioevo italiano. Dalla Politica di Aristotele e attraverso il filtro di Gregorio Magno, per il quale era già chiaro che tiranno è colui che non governa secondo il diritto («qui in communi re publica non iure principatur»), Tommaso d’Aquino, nella seconda metà del Duecento, aveva derivato la nozione di tirannia come potere esercitato non per il bene comune, ma per l’interesse proprio del tiranno; e da questa nozione, ora estesa ad ogni forma di governo, non solo monarchica, aveva tratto il corollario della legittimità del diritto di resistenza, sempre che non andasse a danno della maggioranza.

L’abuso del potere, il governo ingiusto e corrotto erano stati dunque additati già da filosofi e teologi a causa della perdita di quelle preziose e condivise virtù civiche, che prendevano forma nel laboratorio del Comune e che le assemblee popolari scolpivano negli Statuti, plastica agenda annuale della vita cittadina[9].

4. Di quelle virtù, nel pieno sviluppo dei governi di Popolo, sono ora i giuristi a farsi tutori.

È Bartolo da Sassoferrato (1313/14-1357/58), apostolo della civilis sapientia[10], da quindici anni professore di diritto civile a Perugia, sua seconda patria, a focalizzare nel ciclo dei trattati politici pubblicati negli ultimi anni di vita – in particolare nel trittico composto dai trattati sui partiti politici (de guelphis et gebellinis), sul governo della civitas (de regimine civitatis) e sulla tirannide (de tyranno): tre testi rimessi in luce nel 1983 dalle edizioni di Diego Quaglioni[11] – il tema della legalità/illegalità del potere.

Nel trattato sulla tirannide, apice della sua riflessione gius-politica, Bartolo traduce la tradizione filosofico-teologica anti-tirannica in analisi ed immagini giuridiche ben scolpite. Descrive e classifica la fenomenologia delle forme di eversione del potere distinguendo la tirannide palese, che può derivare o dalla mancanza o dall’abuso di un legittimo titolo giuridico di esercizio del potere, dalla tirannide occulta, tale perché esercizio o di un potere di fatto, non correlato ad alcuna carica, o di un potere ‘velato’ da una carica a cui nessun potere è congiunto. Il tiranno velato («qui sub quodam velamine non iure principatur in civitate») è un originale e suggestivo conio bartoliano, che non tarderà ad essere metabolizzato dal pensiero successivo (non già però dal De tyranno [1400] di Coluccio Salutati)[12].

Ma Bartolo non si limita a descrivere e classificare: indica anche i rimedi giuridici contro le patologie del potere politico. La sua reazione legalitaria contro i nuovi modi di esercizio del potere dei regimi signorili riecheggia le invettive anti-tiranniche di Dante Alighieri[13] e confessa apertamente l’inclinazione per le forme democratiche di governo realizzate dai regimi di Popolo, a Perugia come in altre città italiane oramai sulla via del tramonto. L’amara riflessione conclusiva sulla naturale tendenza del potere all’arbitrio e all’abuso (il potere, per Bartolo, è sempre esposto alle tentazioni dell’interesse privato, alla corruzione e dunque all’ingiustizia; e l’ingiustizia è negazione dello ius, che è disciplina del buono e dell’equo) lo fa dolorosamente convinto dell’inestirpabilità del seme della tirannide, della tentazione perenne alla deviazione egoistica del potere. Nella sua visione, l’imperfezione delle comunità umane è simmetrica alla naturale imperfezione dei corpi:

Propter quod sciendum est, quod sicut raro reperitur unus homo sanus per omnia, quin in corpore aliquid patiatur defectus; ita raro reperitur aliquod regimen, in quo simpliciter ad bonum publicum attendatur et in quo aliquid tyrannidis non sit. Magis enim esset divinum quam humanum, si illi qui principantur nullo modo commodum proprium, sed communem utilitatem respicerent. Illud tamen dicimus bonum regimen et non tyrannicum, in quo plus prevalet communis utilitas et publica, quam propria regentis; illud vero tyrannicum, in quo propria utilitas plus attenditur.

Per questo si deve sapere che, come raramente si trova un solo individuo sano sotto ogni punto di vista senza che non accusi qualche difetto fisico, altrettanto raramente si trova un qualche governo che punti esclusivamente al bene comune e nel quale non vi sia un briciolo di tirannide. Sarebbe una cosa più sovrannaturale che umana, se quelli che governano mirassero solo all’utilità comune e in nessun modo alla propria utilità. E tuttavia definiamo buon governo e non tirannico quello in cui prevale l’interesse comune e pubblico rispetto a quello privato del governante, tirannico quello in cui predomina il tornaconto personale[14].

Questo finale disincanto, però, non scalfisce quello che era divenuto ormai, grazie anche al decisivo apporto della sua intelligenza, il paradigma centrale del discorso politico: la qualità dei governi non può che misurarsi in rapporto alla loro capacità di curare il bene comune[15].

5. La citazione a due lingue del passo conclusivo bartoliano vuole segnalare che del De tyranno circola oggi un’opportuna e commendevole versione italiana con testo latino a fronte, opera a sei mani di un appassionato magistrato di patria sassoferratese, Dario Razzi (curatore), di uno storico del diritto e delle dottrine politiche, nonché cospicuo studioso dell’opera bartoliana, Diego Quaglioni (già editore critico del testo e prefatore) e del latinista Attilio Turrioni (traduttore), già cimentatosi in passato con successo con la lingua dei testi statutari umbri.

La versione italiana del trattato bartoliano (prima di una serie, che promette di ripetersi con gli altri due trattati politici già oggetto nel 1983 delle edizioni critiche di Quaglioni) segue di un trentennio la traduzione inglese curata a Chicago da Julius Kirshner e giunge quando ormai può dirsi quasi vinta anche da noi la resistenza a tradurre i testi giuridici latini. Non è più un tabù la traducibilità dei testi normativi (sono stati di recente ritradotti in italiano i Digesti di Giustiniano); non lo è a maggior ragione la traducibilità dei testi dottrinali. Del resto, la volgarizzazione s’impone: i leggenti-latino in Italia sono sempre meno e l’alfabetizzazione scolastica alla lingua di Cicerone non è più da tempo un fenomeno di massa. La traduzione in italiano di un trattato scritto a metà Trecento in medio-latino – e magari ‘pensato’ dal suo autore in volgare – non costituisce insomma un reato di così tanto lesa maestà. Nessuna ragione impediva in maniera perentoria di tradurlo (ovviamente mantenendo a fronte, come è stato ben fatto, il testo dell’ed. Quaglioni del 1983), mentre non pochi motivi lo giustificano e, alla luce del risultato, lo lasciano apprezzare.

Mexicali, 1° maggio 2018

[1] A. Zorzi, La questione della tirannide nell’Italia del Trecento, in Tiranni e tirannide nel Trecento italiano, a cura di A. Zorzi, Roma, Viella, 2013, pp. 11-36 (pp. 12 ss.). Per la letteratura sulla tirannide v. ivi, pp. 235-252.

[2] E. Ruffini, I sistemi di deliberazione collettiva nel medioevo italiano (1927), in Id., La ragione dei più. Ricerche sulla storia del principio maggioritario, Bologna, Il Mulino, 1977, pp. 211-318; G. De Angelis, «Omnes simul aut quot plures habere potero». Rappresentazioni delle collettività e decisioni a maggioranza nei Comuni italiani del XII secolo, in «Reti Medievali Rivista», 12, 2 (2011).

[3] M. Ascheri, Le città-Stato, Bologna, Il Mulino, 2006.

[4] F. Treggiari, «Doctoratus est dignitas»: la lezione di Bartolo, in Per la storia dell’Università di Perugia, a cura di F. Treggiari, Bologna, Clueb, 2014, pp. 35-46.

[5] C. Cattaneo, La città considerata come principio ideale delle istorie italiane [1858], a cura di G.A. Belloni, Firenze, Vallecchi, 1931. Su questo «prezioso libretto» e sul discorso del 1926 di Arrigo Solmi (L’unità fondamentale della storia italiana, Bologna, Zanichelli, 1927), che probabilmente ne dipende (cfr. A. Gramsci, Il Risorgimento, Torino, Einaudi, 1974, p. 156), v. F. Calasso, Gli ordinamenti giuridici del rinascimento medievale, Milano, Giuffrè, 1949, pp. 93-94.

[6] A. Zorzi, La questione della tirannide, cit., p. 17.

[7] La letteratura in tema è ricca: si vedano almeno i saggi di R.M. Dessì e di L. Pasquini nel volume Il bene comune: forme di governo e gerarchie sociali nel Basso Medioevo, Spoleto, Cisam, 2012.

[8] The Art of Law: Three Centuries of Justice Depicted, Tielt, Lannoo Publishers, 2016. Questa mostra ha raccolto in più di cento dipinti di artisti fiamminghi tre secoli (1450-1750) di immagini della giustizia. Il suo séguito è ora la mostra Call for Justice. Art and Law in the Burgundian Low Countries, allestita nel marzo 2018 nel Museum Hof van Busleyden di Mechelen (visitabile fino al 24 giugno 2018).

[9] S. Caprioli, Una città nello specchio delle sue norme. Perugia milleduecentosettantanove, in Società e istituzioni dell’Italia comunale: l’esempio di Perugia (secoli XII-XIV), Perugia, Deputazione di storia patria per l’Umbria, 1988, pp. 367-445 (pp. 402, 421).

[10] D. Quaglioni, Civilis sapientia. Dottrine giuridiche e dottrine politiche fra medioevo ed età moderna, Rimini, Maggioli, 1989; F. Treggiari, La laurea del giurista. Le orazioni dottorali di Bartolo da Sassoferrato, in Lauree. Università e gradi accademici in Italia nel medioevo e nella prima età moderna, a cura di A. Esposito, U. Longo, Bologna, Clueb, 2013, pp. 97-111.

[11] D. Quaglioni, Politica e diritto nel Trecento italiano. Il “De Tyranno” di Bartolo da Sassoferrato (1314-1357). Con l’edizione critica dei trattati “De Guelphis et Gebellinis”, “De Regimine civitatis” e “De Tyranno”, Firenze, Olschki, 1983.

[12] B. Pio, Il tiranno velato fra teoria politica e realtà storica, in Tiranni e tirannide, cit., pp. 95-118 (p. 114); v. pure Id., «In superbos reges»: il tirannicidio in Boccaccio e nel pensiero politico del Trecento, in «Studi Storici», 58 (2017), pp. 693-718.

[13] D. Quaglioni, «Quant tyranie sormonte, la justice est perdue». Alle origini del paradigma giuridico del tiranno, in Tiranni e tirannide, cit., pp. 37-57 (pp. 48-50).

[14] Bartolo da Sassoferrato, Trattato sulla tirannide, a cura di Dario Razzi, prefazione di Diego Quaglioni, traduzione di Attilio Turrioni, Foligno, Il Formichiere, 2017, pp. 122-125.

[15] E.I. Mineo, Necessità della tirannide. Governo autoritario e ideologia della comunità nella prima metà del Trecento, in Tiranni e tirannide, cit., pp. 59-75. Per altri aspetti legati ai temi della concordia civium e del bonus status della città v. F. Treggiari, La parabola del bene comune: ordine pubblico e milizie cittadine, in Il bene comune, cit., pp. 265-302.

Ferdinando Treggiari è professore ordinario di Storia del diritto medievale e moderno nell’Università di Perugia e di Storia del diritto nell’Università LUISS di Roma; è Giudice dei Rimedi Straordinari e ‘Sapiens’ della Corte per il Trust ed i Rapporti Fiduciari nella Repubblica di San Marino.