Il libro di Francesco Pullia è un testo interessante e complesso, intensamente radicato nell’esistenza dell’autore. È attraversato da un continuo bisogno di fronteggiare, comprendere perdite, separazioni, di elaborare lutti – alcuni per la morte di animali (gatti, cani, ecc.) con cui Pullia vive o ha vissuto a lungo –. Torna di continuo nel testo la narrazione del dolore, della perdita e quindi della separazione da qualcuno che è stato amato, che ha riempito di affetto i giorni, la vita, lasciando, poi, vuoto, assenza. Le perdite non riguardano solo gli animali domestici amati ma anche i familiari, in particolare i genitori (quelle dedicate al padre e alla madre costituiscono, a mio avviso, le pagine più toccanti).

Dopo questa premessa, passo a quello che si caratterizza come il secondo leit-motiv del libro, e cioè alla domanda di come ci si possa difendere da questo sentimento della perdita, di come si possano lenire i vissuti dolorosi, le perdite di vita, di amore. Pullia ha una risposta che attraversa quasi ogni pagina: con la pietà e la compassione nei confronti di tutte le creature viventi. Il dolore trae senso (e forse pacificazione) grazie a una empatia profonda, quando si custodisce cioè nella vita interiore memoria dell’amore vissuto con tutti i viventi e tra tutti i viventi. Procedendo in ordine sparso, mi sono chiesto dove fossero in antico le radici di questa tenerezza, di questo amore dell’autore per le creature con cui ha vissuto. Mi sono chiesto, in breve, se vi fossero un luogo, un tempo, una origine, un vissuto da cui questa intensa identificazione-empatia con il dolore dell’altro si fosse generata.

Certamente una delle chiavi interpretative (la più immediata) si ritrova nella filosofia della vita che l’autore ha elaborato nella sua esistenza: quella buddhista e/o jainista (la nonviolenza) maturate nel corso di una personale ricerca. Cercando nell’esperienza di vita di Pullia le radici di un certo modo di pensare-sentire in chiave emozionale, mi sono imbattuto nella narrazione della sofferenza per il gatto Teo, che si ammala e diviene cieco. A questo punto l’autore ci fornisce una chiave per capire la dinamica antica e profonda di quella che chiama la sua capacità di immedesimazione. In breve: cercare l’origine antica di una tendenza ad identificarsi con la sofferenza altrui, cercare e trovare una empatia che si traduce nel tempo in pietà.

Una chiave è nella vicenda della cecità della nonna diabetica. L’autore ricorda che da adolescente si chiedeva cosa fosse la cecità e risponde che è «forse una sorta di conoscenza dei più profondi misteri della mente»; e ricorda anche che da bambino si bendava «per cercare un rapporto intimo e simbolico con il buio, con la notte». Da adolescente voleva, a suo modo, partecipare alla cecità della nonna diabetica per sentire quel dolore, quel male, e contenerlo dentro di sé, cercando comprensione ma soprattutto compassione per il patimento di chi aveva accanto. Il dolore per Teo cieco affonda forse in queste radici.

Vorrei fare una notazione non so quanto pertinente. Teo, ormai cieco e malato, insieme alla gattina Kitty, è un superstite. Nella casa dell’autore dimora, aleggia l’assenza, gli altri gatti sono morti tutti nel tempo e sepolti nel giardino tra piante di rosmarino e gelsomino. Improvvisa, affiora nell’autore una misteriosa tenera empatia nei loro confronti: «ogni folata di vento parla di loro, ogni raggio riporta i loro sguardi, la loro tenerezza» (p. 35). Il dolore della perdita sembra mitigato dal respiro della natura all’interno di cui i gatti ormai andati continuano a vivere, presenze misteriose e partecipi. Tutto è unito, respira insieme, il vento, il sole, la terra, i gatti. C’è una sorta di ascolto intenso della natura vivente in cui nulla si spegne veramente, nulla muore, tutto si trasforma e parla, dice qualcosa. Si tratta solo di sapere ascoltare.

Voglio aggiungere ora, in questo libero procedere all’interno della scrittura di Francesco Pullia, qualcosa sulla morte dei genitori da lui narrata. Particolarmente toccanti le pagine rievocative della madre. La madre di Francesco che muore sollecita nel figlio ricordi lontani, l’infanzia, un’appartenenza intensa alla casa, ai riti familiari del Natale. Non entro nella vicenda così intensamente narrata. Dico solo che le pagine in cui emergono i ricordi dell’infanzia (e dei genitori) sono quelle in cui la scrittura si fa più ricca, più “narrativa”. La memoria affettuosa di vicende passate è parte fondante della riflessione-riparazione interiore, è commozione che nutre.

E adesso qualche notazione sui racconti di viaggi in India, più precisamente tra le popolazioni himalayane tibetane. Vi si ritrovano contenuti presenti nell’intero libro e su cui mi sono precedentemente soffermato. In effetti, in questi luoghi dello spirito l’autore cerca le radici del suo bisogno religioso. Ma soprattutto, ancora una volta, intende comprendere alcuni temi, alcune domande sulla vita che ha sentito e vissuto in modo pressante: la separazione, l’assenza, la morte, il congedo dei vivi dai defunti. Accenno, a questo punto, solo ad un breve frammento. Nel racconto di uno di questi viaggi assistiamo allo svolgersi di un funerale tibetano (p. 170). Da una casa, all’improvviso, racconta l’autore, provengono suoni e il salmodiare delle litanie. Sono canti rituali che accompagnano la veglia funebre. Francesco si avvicina al luogo. I parenti del defunto mangiano dolci e devono the, sereni. Lo scorgono sulla soglia della piccola casa, lo invitano ad entrare, lo abbracciano, abbracciano lui, passante straniero, sconosciuto. La morte e il lutto vengono celebrati grazie ad un rito collettivo, affettuoso, familiare che rende il dolore accettabile, sopportabile. Francesco, a questo punto, piange e ripensa al padre, alla sua fine, al lutto, ad una serena accettazione del dolore.

La vicenda avvenuta nel lontano villaggio himalayano viene contrapposta nel libro alla solitudine del mondo in cui noi occidentali viviamo. Il sentimento e l’esperienza dell’autore stanno proprio qui: nella pietà, nella compassione, nell’empatia per ogni essere vivente, nella vicinanza a chi soffre, in una vera accettazione della vita e, in questo lenimento del dolore di vivere. Ritengo l’esperienza del dolore come una realtà ontologicamente, originariamente radicata in ogni essere umano: una sorta di statuto originario (non solo e non esclusivo ovviamente). Ritengo che ogni lenimento del dolore sia una esperienza che si costruisce nel corso della crescita, della maturazione, grazie alla verità e interiorità dei legami umani (di amore, di fiducia) che ci nutrono e sorreggono, ci fanno “essere!”, ci dicono che cosa è la vita: un tessuto di relazioni profonde in cui ci sentiamo amati, siamo capaci di amare e ci individuiamo come soggetti.

Avviandomi alla conclusione, faccio un breve riferimento al mito dell’androgino cui è dedicato un capitolo. Si è detto a lungo del tema del dolore-separazione, così presente nella scrittura di Pullia, della sofferenza per l’assenza, della ricerca della pietà-compassione. È come se l’autore cercasse (perlomeno in una parte significativa della sua mente) una sorta di interezza originaria. Evoca, a questo punto, il “mito dell’androgino” proprio come mito dell’originario indiviso e si chiede se potrà mai ricomporsi l’unità infranta. Penso (è la mia opinione) che il mito dell’androgino abbia qualcosa di non liberante e di decisamente confusivo. Penso che quando l’androgino si separa in due sessi, in due entità distinte, trova nella separazione il principio della distinzione-individuazione da cui nasce l’incontro (il dialogo) con e tra i diversi e quindi la crescita del proprio sé, differenziato e autonomo, proprio in quanto separato. Mi sembra di poter dire che per essere unità in questa (e in un’altra) esistenza, occorra essere tutti diversi e comunicanti. Non ci si unisce nella indistinzione, piuttosto sicuramente si comunica per la vitale necessità di separarsi creativamente, trovando l’unità ognuno con il suo linguaggio diverso. La stessa categoria psicologica dell’empatia è come un “mettersi nei panni dell’altro” contenendolo nella propria mente e, nello stesso tempo, restando se stessi, diversi, distinti. Senza distinzione non c’è comprensione.

Una notazione finale: dal punto di vista letterario, la scrittura di Francesco Pallia va apprezzata, è limpida, leggibilissima. È una scrittura in cui si alternano narrazioni e illuminazioni. Ho avvertito in essa la presenza della poesia, di una frequentazione della poesia che dona eleganza e ricchezza alle parole, al libro.

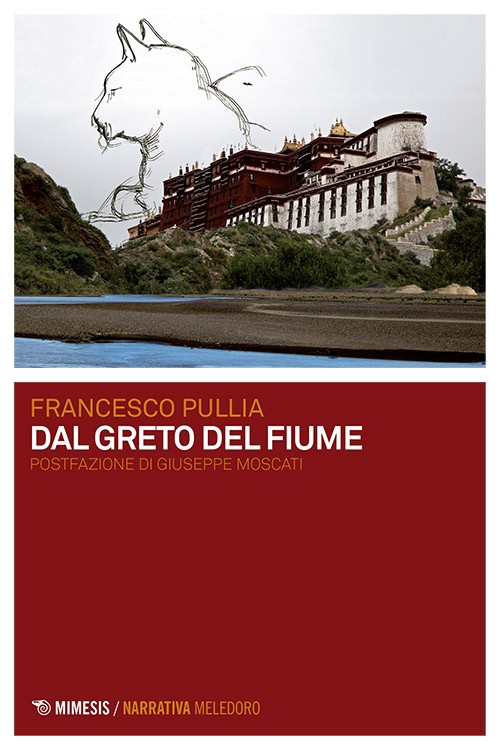

(Francesco Pullia, Dal greto del fiume, Postfazione di Giuseppe Moscati, Mimesis, Milano 2017, pp. 216, € 18,00)