Vol. 12, n. 1 (2020)

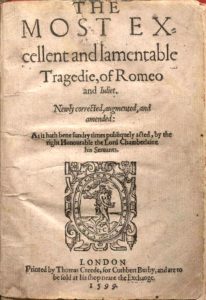

Lunghe settimane di quarantena o di isolamento hanno segnato le nostre vite nella primavera di questo 2020. Sui quotidiani dei maggiori paesi occidentali si sono moltiplicati i richiami ai rapporti tra letteratura ed epidemie, con Boccaccio e Manzoni in testa alle citazioni, e con interessanti sconfinamenti temporali verso la mitologia (Edipo), gli autori classici (Lucrezio) o il Novecento di Camus, Brecht e Cormac McCarthy, per citarne solo alcuni. In questa ricerca di vaccini letterari per la nostra psiche provata, probabilmente non tutti ricordano che Romeo e Giulietta, nell’omonima “most excellent and lamentable tragedy” di William Shakespeare, muoiono a causa di una quarantena. Il malinteso centrale che porterà i due giovani veronesi verso il tragico finale, infatti, nasce da una lettera non consegnata a causa delle restrizioni dovute all’epidemia di peste.

Nel quarto atto Frate Lorenzo suggerisce a Giulietta la soluzione per non sposare Paride, scelto per lei dai suoi genitori, bensì l’amato Romeo: una pozione che simulerà la morte della ragazza per quarantadue ore, mentre Romeo è in esilio a Mantova per volere del Principe di Verona. Il frate francescano è convinto di poter tessere una trama perfetta, inviando a Romeo, tramite il suo aiutante Frate Giovanni, una lettera in cui viene avvertito della morte apparente della sua amata e della possibilità per i due ragazzi di riunirsi e fare una fuga d’amore. Ma Giovanni viene fermato alle porte di Mantova a causa della quarantena per l’epidemia di peste e non riesce a consegnarla. Romeo, credendo l’amata veramente morta, andrà a suicidarsi accanto a lei, suggellando quello che per secoli a venire sarà l’amore romantico per eccellenza.

“Time and mutability do not exist in the world of ideal love,” scrive il critico Brian Gibbons, “it has no local habitations and no names, it is free from Verona and the feud.” Ma dovrà tuttavia confrontarsi proprio con le circostanze storico-sanitarie che sono sia esatta riproduzione di un’epoca, sia metafora della faida. Le epidemie, nell’Europa del XVI secolo sono tutt’altro che rare. A causa di guerre e dei primi veri spostamenti transcontinentali, peste, sifilide, tifo ed influenza decimano una popolazione malnutrita, che in gran parte vive in condizioni igieniche a dir poco precarie. Sarà un veronese, il medico Girolamo Fracastoro, a elaborare, all’inizio del secolo, una teoria sull’origine delle malattie epidemiche, individuandola nel propagarsi dei semi, secondo lui agenti del contagio. Al di là della fantasiosa ipotesi, ciò ci ricorda quanto la medicina all’epoca fosse praticata da una pluralità di figure, tra cui speziali, barbieri-chirurghi, empirici itineranti e ciarlatani. Alla luce di ciò, quella di Shakespeare può anche apparire come un’obliqua accusa agli “intrugli” di un frate cattolico.

Sarà proprio per gestire gli effetti di tali proliferazioni che in Italia nascono i primi uffici sanitari che da temporanei diventano permanenti. Da qui le quarantene che restringevano la mobilità tra città o specifiche aree, come quella messa al fulcro della tragedia da William Shakespeare.

Sarà proprio per gestire gli effetti di tali proliferazioni che in Italia nascono i primi uffici sanitari che da temporanei diventano permanenti. Da qui le quarantene che restringevano la mobilità tra città o specifiche aree, come quella messa al fulcro della tragedia da William Shakespeare.

Il bardo aveva diretta conoscenza delle epidemie e delle conseguenti quarantene, sebbene nessun personaggio dei suoi drammi morirà mai per contagio: Romeo e Giulietta sono in effetti il caso fatale più prossimamente legato a un’epidemia di qualsiasi altro protagonista del suo teatro. Ne aveva una consapevolezza forse fin troppo immediata, Shakespeare, a partire dall’anno in cui nacque. Poche pagine dopo la descrizione del suo battesimo nel 1564, sul registro della Chiesa della Santissima Trinità di Stratford-upon-Avon si leggevano queste parole: “Hic incepit pestis”, qui ebbe inizio la peste. Non è probabile che già si trattasse di un focolaio di peste bubbonica, la cui peggiore epidemia colpì l’Inghilterra esattamente un secolo dopo, ma era certamente una malattia pestilenziale (pestis) dovuta alle pessime condizioni igieniche dell’epoca. Pochi anni prima c’era stata anche l’ultima (ma all’epoca non sapevano che non sarebbe più tornata e ovviamente la temevano) terribile epidemia di sudor anglicus, o sweating sickness, una contagiosissima e a tutt’oggi misteriosa malattia che aveva mietuto vittime con un’abbondante sudorazione e morte spesso improvvisa.

Durante la sua vita, lo scrittore dovette rispettare un notevole numero di quarantene e non è quindi una sorpresa che la malattia come metafora (come avrebbe teorizzato qualche secolo dopo l’americana Susan Sontag) torni spesso nel teatro scespiriano. Può essere una maledizione, come quella che lancia Mercutio morente proprio in Romeo and Juliet, quando augura la peste a entrambe le famiglie veronesi di Capuleti e Montecchi, il cui astio reciproco è causa della sua fine e, prima ancora che lui lo sappia, della morte degli amanti archetipici. In questo caso la metafora è assolutamente trasparente: la peste dell’odio reciproco ha già contagiato le due famiglie e farà non poche vittime. Ma è in King Lear, tragedia scritta durante la quarantena per peste del 1606, che lo scrittore fa l’accostamento più terribile, quello di un padre che paragona la propria figlia alla peste. Dopo aver augurato alla figlia Regan e a suo marito Cornwall “vendetta, peste, morte e distruzione” (vengeance! Plague! Death! Confusion!), si prostra al suo cospetto chiedendole vitto e alloggio, vecchio e solo come si trova ad essere. “La vecchiaia diventa inutile” (Age is unnecessary), le dice, in preda non sa nemmeno lui se alla follia o a una senile demenza che lo ha fatto sbagliare azione dopo azione nei suoi rapporti famigliari e di regnante. Ma Regan gli nega l’aiuto e lui l’apostrofa con le parole più aspre del dramma. Se verso l’altra figlia ingrata, Goneril, aveva invocato “arie infette” e “piaghe sulla sua bellezza”, quest’altra l’affronta direttamente e la definisce “un bubbone, una piaga o una pustola rigonfia nel mio sangue corrotto” (thou art a boil/ A plague-sore, an embossed carbuncle,/ In my corrupted blood).

Torna, quindi, l’immaginario della peste bubbonica come raffigurazione delle malattie dell’anima di questi personaggi, corrosi e corrotti dalla vanità, dall’egoismo, dalla falsità e dalla cupidigia. Se per noi lettori di oggi suona inquietante, la battuta del re all’epoca deve aver provocato non pochi brividi di disgusto e di paura, nonché sguardi di sospetto tra spettatori vicini. Questo uso metaforico della pestilenza, infatti, è significativamente preponderante in King Lear, scritto durante una quarantena dovuta allo scoppio di un’epidemia nell’estate del 1606. Pur non essendo disponibili dati certi sulle composizioni delle varie opere, è assai probabile che il poeta stesse lavorando a questo testo durante quel periodo di isolamento, poiché il dramma fu rappresentato per la prima volta nella notte di Santo Stefano del 1606.

Più giovane, quando tutti i teatri della nazione furono chiusi a causa di un’altra epidemia dal 1592 al 1593, incerto se sarebbero mai stati riaperti, William cambiò genere letterario e scrisse i poemi Venus and Adonis e The Rape of Lucrece. Fortunatamente, i teatri riaprirono, ma tra il 1603 e il 1604 un altro focolaio obbligò nuovamente gli inglesi a un social distancing, che impedì i festeggiamenti ufficiali per l’incoronazione del nuovo re, James I. All’epoca, raccontano gli storici, un londinese su cinque morì per l’epidemia. Come ha suggerito una delle maggiori studiose del bardo, Emma Smith (This Is Shakespeare, Pantheon Books, 2020), durante quest’altra quarantena, Shakespeare con tutta probabilità si dedicò alla scrittura del suo capolavoro di accusa della corruzione, Measure for measure, in cui non appare la malattia ma il suo peggior sintomo civile, appunto l’inganno economico.

Il contesto storico immediato non trova molto spazio nelle opere di Shakespeare. Il lettore odierno che fosse interessato alle contemporanee descrizioni delle epidemie dovrebbe rivolgere lo sguardo a un altro drammaturgo, Ben Johnson, che in The Alchemist, datato tra il 1610 e 1611, porta in scena una casa in cui il lockdown dovuto a un’epidemia ha lasciato sola la servitù, mentre il padrone è altrove. Il sovvertimento domestico che ne deriva è uno specchio dell’epoca. O dovrebbe recuperare dall’oblìo i libelli e i pamphlet di Thomas Dekker, che tra il 1603 e il 1606, anch’egli spesso durante le quarantene, scrisse abbondantemente di peste bubbonica (News from Gravesend e The Meeting of Gallants at an Ordinary). Shakespeare, invece, per ispirazione, passava dalle novelle rinascimentali o medievali italiane a storie della Britannia pre-cristiana come in King Lear. La peste e altre malattie sono onnipresenti nella sua opera, ma in modo obliquo. Nel suo studio ormai classico A Theatre of Envy, 1991 (in italiano Shakespeare, il teatro dell’invidia, Adelphi, 1996), René Girard nota come in Shakespeare la singolarità della peste sia che annienta ogni forma di singolarità e rende tutti uguali davanti ai propri errori, davanti all’odio, davanti ai peccati e davanti alla morte.

Ma da Shakespeare possiamo anche prendere a prestito un’altra prospettiva, quella dell’immaginazione nei momenti di isolamento totale, quella fantasia che diventa il passaporto migliore verso la realtà. Quando re Lear crede di poter risolvere la propria situazione finendo in carcere con l’unica figlia che lo ami veramente la reclusione in uno spazio angusto, da punizione, gli appare come benedizione: “Vieni, andiamocene in prigione. Soli noi due, canteremo come uccelli in gabbia. (…) Passeremo la vita pregando e cantando, e ci racconteremo delle vecchie storie, e sorrideremo delle farfalle dorate, sentiremo i poveri vagabondi chiacchierare fra loro delle notizie di corte; e anche noi parleremo con loro di chi perde e di chi vince, di chi sale e di chi scende e faremo nostro argomento il mistero delle cose, come se fossimo spie di Dio. E fra le mura cancelleremo dalla memoria il ricordo delle congiure e delle fazioni dei grandi, che vanno e vengono come la marea sotto la luna.” (Come, let’s away to prison:/ We two alone will sing like birds i’ the cage/ … / so we’ll live/ and pray and sing, and tell old tales, and laugh/ At gilded butterflies, and hear poor rogues/ Talk of court news; and we’ll talk with them too,/ Who loses and who wins; who’s in, who’s out/ And take upon’s the mystery of things/ As if we were God’s spies. And we’ll wear out,/ In a wall’d prison, packs and sects of great ones,/ That ebb and flow by the moon).

Alessandro Clericuzio insegna Lingua e Letteratura Angloamericana all’Università di Perugia. Si occupa prevalentemente di teatro, poesia e narrativa americana del Novecento, nonché di cultura popolare e rapporti tra cinema e letteratura. Tra i suoi lavori recenti, Tennessee Williams and Italy. A Transcultural Perspective, Palgrave, 2016, “La poesia Beat in Italia: uno studio translocal“ (“Annali di Ca’ Foscari”, 52, 2018), e Italia e Stati Uniti nella Grande Guerra, Carocci, 2018.