Spesso, quando si parla di cinema e ci si trova di fronte alla frase “tratto dal romanzo di” molti fruitori della settima arte sobbalzano (e ancor più gli amanti della letteratura, a dire il vero), come se ci si trovasse dinanzi ad un segreto inesplicabile o, peggio ancora, ad un dogma fideistico impossibile da confutare. Eppure, la storia del cinema è ricca di validissimi esempi – prova ne è il fatto che esiste un premio notissimo, l’Academy Award, destinato alla miglior sceneggiatura non originale, che si riferisce semplicemente al tanto temuto adattamento di cui sopra.

Da amante del cinema di genere, mi è capitato più e più volte di sentire critiche preventive riguardo a qualsivoglia adattamento cinematografico di opere considerate cult da tutti gli amanti di quei generi letterari a volte considerati borderline, eppure esempi più che validi, se non veri e propri capolavori che hanno indelebilmente segnato la storia del cinema, non mancano. Un primo esempio famosissimo è probabilmente la trilogia de Il Signore degli Anelli di Peter Jackson (di cui è giusto ricordare gli esordi come regista di cinema di serie B, dedito allo splatter e al gore, con i due capisaldi del genere Bad Taste, 1987, e Splatters – Gli schizzacervelli, 1992), tratta dagli omonimi romanzi di J. R. R. Tolkien: è innegabile l’ottimo lavoro filologico e di fedeltà operato dal regista neozelandese, che infatti continua tutt’oggi su questa strada, e con ottimi risultati, con la trilogia dello Hobbit.

Ma probabilmente l’adattamento cinematografico che ha segnato la storia e più famoso ad oggi è Blade Runner (1982) di Ridley Scott, tratto da Il cacciatore di androidi (Do Androids Dream of Electric Sheep?, 1968) di Philip K. Dick. Se si parla di trasposizioni, quella di Ridley Scott è senza dubbio una delle più riuscite, se non tutt’ora la migliore, grazie anche al lavoro a dir poco ossessivo operato dal regista di South Shields nel rendere in immagini uno degli scrittori di fantascienza più visionari e soprattutto più controversi della storia: si consideri, come semplici prove della ricerca che sta dietro al film, l’uso quasi maniacale degli effetti speciali analogici (e l’anno di realizzazione non deve rappresentare una giustificazione o un discrimine in merito all’uso di questa tecnica “artigianale”: si pensi all’altrettanto efficace uso di una primitiva – agli occhi dell’odierno spettatore – CG nel coevo Tron di Steven Lisberger) e al fatto che ad oggi esistono ben tre versioni della pellicola: l’International Cut del 1982, il Director’s Cut del 1992 e il più recente Final Cut del 2007, tre testimonianze di come Scott, nonostante siano passati più di 30 anni, tenga alla fedeltà di un’opera capitale sia nella sua filmografia che nella storia del cinema e della letteratura.

Proprio l’opera di Philip K. Dick andrebbe presa come epitome di come, quando c’è attenzione e talento dietro la macchina da presa, l’adattamento cinematografico non rappresenti questa chimera impossibile da scardinare. Come detto poco sopra, la produzione letteraria dello scrittore di Chicago è quanto di più “particolare” e difficile la letteratura di fantascienza abbia mai offerto, che sommariamente e semplicisticamente può essere riassunta in un misto di fantascienza, psicanalisi, visionarietà intossicata figlia degli anni ’60 e demoni interiori che su carta hanno un potere evocativo e catartico con pochi eguali: una produzione che quindi lo ha giustamente eretto ad autore di culto e che, naturalmente, porta con sé un’incredibile dose di elevate aspettative nel caso in cui anche solo un suo racconto possa venir tradotto in immagini. Se, infatti, sulla carta le sue parole possiedono il frustrante effetto di catapultarci in un mondo distopico ben poco accomodante e quantomeno disturbante fino al livello più intimo del lettore, anticipatore di quell’immaginario oggi conosciuto come cyberpunk, impresa ardua è trasporre ciò su schermo e soprattutto trasmettere allo spettatore la tensione insita nella sua opera.

Eppure in molti hanno tentato, e i risultati, seppur alterni, spesso sono stati soddisfacenti. Oltre al succitato Blade Runner, che occupa un posto a parte in questa particolare classifica, si pensi ad A Scanner Darkly – Un Oscuro Scrutare (A Scanner Darkly, 2006) di Richard Linklater, tratto dal romanzo Un oscuro scrutare (1977), dove l’uso della tecnica del rotoplay riesce a rendere le continue contraddizioni interiori del poliziotto Bob Arctor, oltre che rappresentare un’efficace artificio nella rappresentazione della tuta multiforme indossata dal protagonista, delle cui tensioni psicologiche e tossicodipendenza non è altro che una metafora.

Si veda poi la trasposizione di Steven Spielberg Minority Report (2002), tratta dal racconto di Dick Rapporto di minoranza (1987). Il film, seppur con evidenti limiti, risulta comunque un’efficace e fedele adattamento: si potrebbe dire che forse la pellicola osa poco, sacrificando il tema etico proposto dal racconto originale sull’altare dell’effetto speciale, concentrandosi più sul contenitore, la città futuristica con i sui avveniristici strumenti di lotta al crimine, che sul contenuto, la dubbia morale alla base del precrimine, ovvero la capacità garantita da moderni sistemi di sicurezza per anticipare un crimine prima ancora che questo avvenga effettivamente. Nel complesso quindi, Minority Report risulta una pellicola comunque godibile ed a tratti affascinante nel momento in cui viene posta la questione morale di cui sopra.

Altro adattamento tratto dalla prolifica produzione di Dick degno di menzione e, forse, sottovalutato, è Atto di Forza (Total Recall, 1992) di Paul Verhoeven, che riprende direttamente le vicende narrate nel racconto Ricordiamo per voi (We Can Remeber It For You Wholesale, 1987). Anche in questo caso il risultato è piuttosto apprezzabile: la pellicola, che nel corso degli anni ha acquisito sempre più credito tra gli amanti del genere tanto da guadagnarsi nel tempo lo status di cult ed essere oggetto di un remake nel 2012 (Total Recall – Atto di Forza di Len Wiseman, questo invece veramente poca cosa rispetto al modello). Il film di Verhoeven, pur rimanendo fedele al racconto originale solo nella prima parte, riesce, grazie all’uso sfrontato di effetti avantpop tipici della cinematografia di genere anni ’80-’90, a rendere il nucleo centrale della vicenda: il difficile rapporto ricordi/realtà e di quanto l’esperienza reale riesca a coincidere con l’esperienza immaginata e/o ricordata e di quanto, nel mondo immaginato da Dick, un individuo sia disposto a mettersi in gioco per recuperare un’esperienza dimenticata oppure, ricordarne una mai esperita.

Per concludere il discorso sullo scrittore di Chicago (sulle cui opere trasposte e sull’incidenza che queste hanno avuto nella storia del cinema sarebbe necessario scrivere un libro a parte) e su come la sua produzione continui ancora oggi ad occupare un posto di rilievo nell’immaginario cinematografico, ci si ricordi che anche la serie televisiva, oggi assurta a caposaldo nell’immaginario collettivo degli spettatori e finalmente libera dal complesso di inferiorità nei confronti del cinema, si stia anch’essa confrontando con Philip K. Dick: è del 2015 l’adattamento per il piccolo schermo di La Svastica sul Sole (1962), serie che conserva il titolo originale del romanzo, The Man in the High Castle. Anche in questo caso il risultato è più che buono, e si può tranquillamente affermare che la scelta di trasporre l’ucronia del romanzo sul piccolo schermo (un mondo in cui Hitler e i giapponesi hanno sconfitto gli alleati durante la Seconda Guerra Mondiale) risulti essere la scelta migliore, soprattutto per quel che riguarda la fitta rete di trame fantapolitiche alla base della storia.

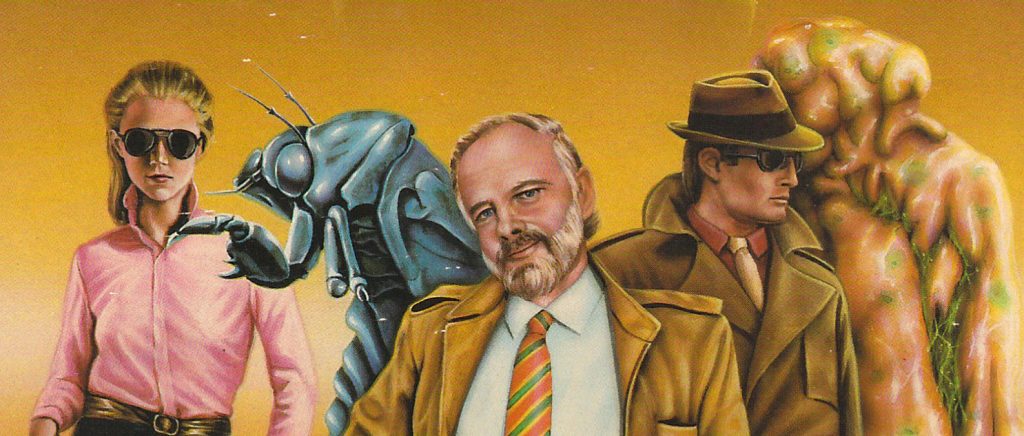

Sicuramente in questo particolare filone un altro esperimento interessantissimo è rappresentato da William S. Burroughs e dal suo romanzo più famoso, Il Pasto Nudo (The Naked Lunch, 1959): risale al 1991 l’adattamento del libro da parte di David Cronenberg. In questo caso ci si trova di fronte ad un progetto probabilmente ancor più ambizioso rispetto all’opera di Philip K. Dick, soprattutto se si pensa alla particolare struttura narrativa di quest’opera rappresentata dalla tecnica del cut-up: il regista canadese sceglie, giustamente, di non battere la strada della riproposizione pedissequa del romanzo nella sua frammentarietà – sfida rischiosa e per certi versi impossibile – e si concentra soltanto su alcuni tra i tanti episodi narrati in Il Pasto Nudo, aggiungendovi poi la vicenda biografica di Burroughs, nello specifico le reali circostanze che portarono lo scrittore ad incontrare Allen Ginsberg e Jack Kerouac a Tangeri, i quali poi lo convinsero a pubblicare quella che sarebbe diventata la sua opera più famosa. Cronenberg probabilmente rappresenta il miglior regista possibile capace di mettere su schermo il complesso ed intricato mondo che Burroughs ci presenta nel suo romanzo, un mondo popolato da personificazioni della paura e tensioni animalesche che solo l’autore di film come Scanners (id., 1981), Videodrome (id., 1983) o La Mosca (The Fly, 1986) sarebbe stato capace di realizzare. Da sempre interessato alla rappresentazione del corpo in tutti i suoi aspetti, Cronenbreg, famoso per la sua poetica del cosiddetto body horror, riesce nell’impresa di rendere reali, tangibili, le visioni di Burroughs, e di trasmettere allo spettatore il disgusto e le paure frutto della mente allucinata del protagonista, lo scrittore Bill Lee.

In questa rapida e poco esaustiva carrellata vale la pena soffermarsi su un medium che recentemente ha invaso gli schermi cinematografici con alterne fortune: il fumetto. Tralasciando gli adattamenti ricavati dalle cosiddette serie regolari, che per motivi insiti nella loro natura periodica sono difficilmente proponibili sotto forma di film (anche se le recenti, ottime, trasposizioni di serie come Deadpool o I Guardiani della Galassia, oppure Sin City di Robert Rodriguez, Frank Miller e Quentin Tarantino, rappresentano tutti degli ottimi esempi di come in fin dei conti una via cinematografica agli “spillati” sia possibile), meritano un veloce sguardo le pellicole ricavate da graphic novel e da serie autoconclusive. Sono ormai numerosissimi i film che hanno per soggetto alcuni tra i più importanti titoli della storia del fumetto: pur se discontinui nella qualità, vale la pena ricordare, a titolo di esempio, alcuni tra i più famosi, come 300 (id., Zack Snyder, 2007), tratto dall’omonima graphic novel di Frank Miller; A History of Violence (id., David Cronenberg, 2005) che riprende le vicende di Una Storia di Violenza di John Wagner del 1997; Persepolis (id., 2007) di Marjane Satrapi e Vincent Paronnaud (tratto da Persepolis. Histoire d’une femme insoumise della stessa Satrapi, 2000-2003); Kick-Ass (id., Matthew Vaughn, 2010), adattamento dell’omonima miniserie di Mark Millar uscita nelle edicole tra il 2008 e il 2010; l’esplosione pop di Scott Pilgrim vs. The World (id., 2010) di Edgar Wright, basato su Scott Pilgrim (2004-210) di Bryan Lee O’Malley; e soprattutto l’iconico Il Corvo – The Crow (The Crow, Alex Proyas, 1994), basato sulle vicende narrate da James O’Barr tra il 1988 e il 1989 e vero e proprio apripista di un modo nuovo e più maturo – verrebbe da dire rivoluzionario – di vedere i fumetti al cinema.

Meriterebbero un discorso a parte le trasposizioni cinematografiche tratte dai manga, i fumetti giapponesi, dalle quali spesso si sono ottenuti risultati strabilianti (per certi versi addirittura superiori alle opere che le hanno ispirate): si ricordino Akira (1988) di Katsuhiro Ōtomo, quest’ultimo autore sia del fumetto che del film d’animazione, e Ghost in the Shell (Kōkaku Kidōtai, Mamoru Oshii, 1995), adattamento dell’omonimo manga di Masamune Shirow pubblicato tra il 1989 e il 1990, il cui impatto culturale è innegabile e che ha rappresentato negli anni successivi alla sua uscita una dichiarata fonte di ispirazione per gran parte della produzione fantascientifica cinematografica.

Ma quando si parla di graphic novel è impossibile non citare quello che forse è l’autore più importante nell’ambito, ovvero Alan Moore. È del 2005, per mano di James McTeigue, la trasposizione del capolavoro V per Vendetta (V for Vendetta, 1982-1985): un film che ha imposto a livello mondiale la figura di V, protagonista mascherato e solitario rivoluzionario in un società militarizzata e totalitaria che tanto ricorda quella di 1984 di George Orwell. Pur non rappresentando la trasposizione perfetta, il film rende comunque giustizia ad un fumetto dal contenuto estremamente politico, e ha avuto il pregio di far conoscere al grande pubblico la carismatica figura del protagonista V e dei valori di cui si fa portatore (forse anche troppo a dire il vero, vista la cannibalesca opera di marketing che ha investito la pellicola con le sue famose maschere ormai divenute un simbolo e reificazione di un sentimento svuotato dei suoi originari intenti).

Va invece sospeso il giudizio su Watchmen (id., Zack Snyder, 2009), opera sempre partorita dalla geniale mente di Alan Moore. Il film di per sé risulta pure piacevole e coinvolgente, ma c’è da dire che in questo caso il confronto con la fonte originale risulta irrimediabilmente a favore del fumetto: Watchmen è infatti opera troppo complessa e stratificata (considerata dalla rivista “Time” non a caso tra i 100 migliori romanzi del ‘900) per prestarsi ad un adattamento che per forza di cose si configura come una semplificazione, un compendio, di vicende molto più articolate e cariche di significati ed interpretazioni che in questo caso il cinema non potrà mai riuscire a trasporre fedelmente; si tenga inoltre conto poi che la regia è ad opera di un “artigiano” della pellicola quale è Zack Snyder, troppo sbilanciato verso la ricerca dell’effetto speciale e della spettacolarizzazione dell’inquadratura nei confronti di un soggetto che ha i suoi punti di forza invece nella contestualizzazione e nell’opera di riscrittura del canone supereroistico in generale e fumettistico in particolare (non a caso esiste un’Ultimate Cut del film di 215 minuti che cerca di completare e ampliare la complessità del quadro rappresentato).

C’è da dire che, come per tutti gli altri film basati sulle sue opere, Alan Moore si è completamente dissociato dalla produzione, ottenendo di non venir accreditato come autore del soggetto del film: del resto il “Bardo di Northampton” è figura complessa e scontrosa (sarebbe stato sbalorditivo avesse affermato il contrario), e per certi versi il suo giudizio è pure condivisibile vista la problematicità della sua opera. Resta comunque il fatto che alcuni autori hanno avuto l’audacia di volersi confrontare con un modello difficile per poter tradurre in immagini opere che hanno permesso al fumetto di rivaleggiare ad armi pari con la grande letteratura (del resto, il fumetto non è letteratura visuale?).

Certamente, in tutto questo multiforme affresco non si vuole certo affermare la superiorità di un linguaggio rispetto ad un altro o l’equivalenza tra i due, né tantomeno che la trasposizione risulti essere un’equazione infallibile; ed infatti nella storia del genere non mancano macroscopici errori, se non dei veri e propri capolavori al contrario, in cui la bruttezza sembra elevarsi a cifra stilistica.

Caso esemplare è la parabola di Uwe Boll. Spostandoci verso un altro medium, diffusissimo ma forse cinematograficamente sottovalutato, nello specifico l’industria videoludica, il regista tedesco ha adattato così malamente alcuni dei videogiochi dall’impianto narrativo (uno su tutti: Alone in the Dark, 2005) più famosi tanto da guadagnare la poco agognata nomea di “Peggior regista della storia”, spodestando addirittura in questa particolare classifica l’autore di culto Ed Wood (ma ottenendo, al tempo stesso, un cospicuo seguito di ammiratori che lo hanno eletto a paladino del cinema bis). Ad onor del vero andrebbero considerate, in questo caso specifico, le risibili risorse economiche messe a disposizione di Boll per i suoi film; resta comunque il fatto che le sue opere ispirate ai videogiochi risultano quanto meno imbarazzanti (eppure Boll, quando libero da sceneggiature non originali, ha spesso dimostrato di essere perlomeno un dignitoso regista di genere, come nei casi di Rampage, 2009, o di Auschwitz, 2011).

Ancora: La leggenda degli uomini straordinari (The League of Extraordinary Gentleman, 2003), per usare un eufemismo, non rende minimamente giustizia all’ennesimo capolavoro di Alan Moore, La Lega degli Straordinari Gentlemen (1999): basti pensare che il regista, Stephen Norrington, non tornò mai più dietro la macchina da presa dopo questa sfortunata esperienza e che Sean Connery, protagonista del film, si ritirò dalle scene definitivamente: se fosse stato per colpa delle pessime recensioni o piuttosto si sia trattato di una scelta di vita, non ci è dato sapere; senza dubbio però questo film rappresenta una macchia indelebile nella onorata filmografia dello scozzese.

Ritornando poi alla letteratura, sono moltissimi i casi di fiaschi al botteghino e, soprattutto, di pessimi adattamenti. Un debolissimo Will Smith in Io Sono Leggenda (I Am Legend, Francis Lawrence, 2007) svilisce in poco più di 100 minuti l’atmosfera post apocalittica che contraddistingue l’omonimo romanzo di Richard Matheson del 1954 (meglio allora il nostro L’Ultimo Uomo sulla Terra di Ubaldo Ragona del 1964 con Vincent Price), nonostante una buonissimo riscontro di incassi (che, si badi bene, non costituirà mai un termine di valutazione qualitativa di un’opera).

Peggio ancora è capitato a Guida Galattica per Autostoppisti (1979) di Douglas Adams. Nel 2005 il libro è stato trasposto per il grande schermo da Garth Jennings: il risultato è quanto di peggio si possa ottenere e rappresenta l’esempio da tenere a mente di come non si dovrebbe fare una trasposizione cinematografica da un libro, specialmente quando si parla di opere di culto quale è il romanzo di Adams e tutto ciò che questo comporta. Come al tempo fece notare Paolo Zelati su “Nocturno” n.38 del settembre 2005, il film è «molto distante dal clima grottesco/surreale tanto amato dagli innumerevoli ammiratori dell’omonimo libro di Douglas Adams», caratterizzato da una forte incoerenza narrativa e, soprattutto, privo di quasi tutte quelle battute culto, e quindi dell’ironia, che hanno reso Guida Galattica per Autostoppisti un unicum nel suo genere: in poche parole, un film privato della sua stessa essenza.

A questo punto vale la pena concludere questa rassegna con un titolo particolarissimo, sia per quel che riguarda il libro, sia per quanto concerne la sua controparte filmica: Mattatoio n.5 o La Crociata dei Bambini (Slaughterhouse-Five, or The Children’s Crusade: A Duty-Dance With Death, 1969) di Kurt Vonnegut, che nel 1972 George Roy Hill portò al cinema col titolo di Mattatoio 5 (Slaughterhouse-Five). Anche in questo caso è saggio sospendere il giudizio e considerare il film come un prodotto a sé stante, e liberarsi dagli inevitabili preconcetti derivanti dal confronto con una fonte che, in questo caso, rappresenta un’opera capitale nella storia della letteratura. Nonostante ciò, il film si lascia tranquillamente vedere, riuscendo – in parte – a restituire la particolare condizione di Bill Pilgrim e la sua condanna del conflitto armato, e a trasmettere quel senso di smarrimento e quello humour nero che contraddistinguono la poetica di Vonnegut. Come detto, non c’è minimamente paragone con il libro, ma il film, nelle sapienti mani di un regista capace quale è stato Hill (vincitore solo due anni dopo dell’Oscar per la migliore regia con La Stangata) risulta quanto di più credibile e vicino ad un’opera, a giudizio di chi scrive, tra le più importanti del XX secolo. A testimonianza quindi che l’adattamento cinematografico, quando eseguito coi giusti crismi e con la giusta consapevolezza nei confronti di modelli a volte quasi impossibili da trasporre, sia tutt’altro che una scellerata sfida persa in partenza.

Marco Ramacci. Laureato in Lettere Moderne, si occupa di cultura contemporanea (cinema, arte, letteratura, musica e fumetto), in particolare delle cosiddette culture underground, e di comunicazione e Social Media Marketing. Da luglio 2016 è caporedattore di Studi Umbri.